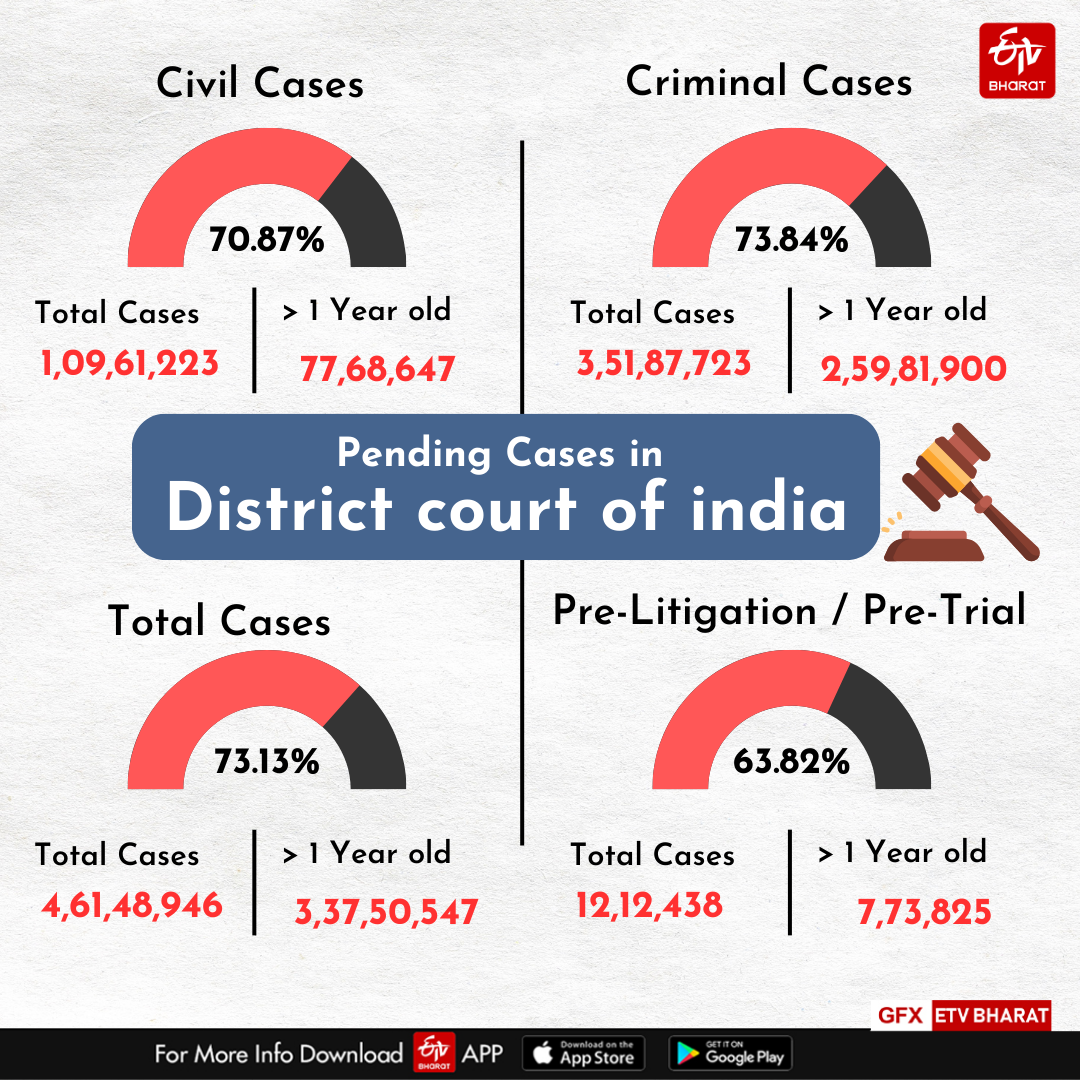

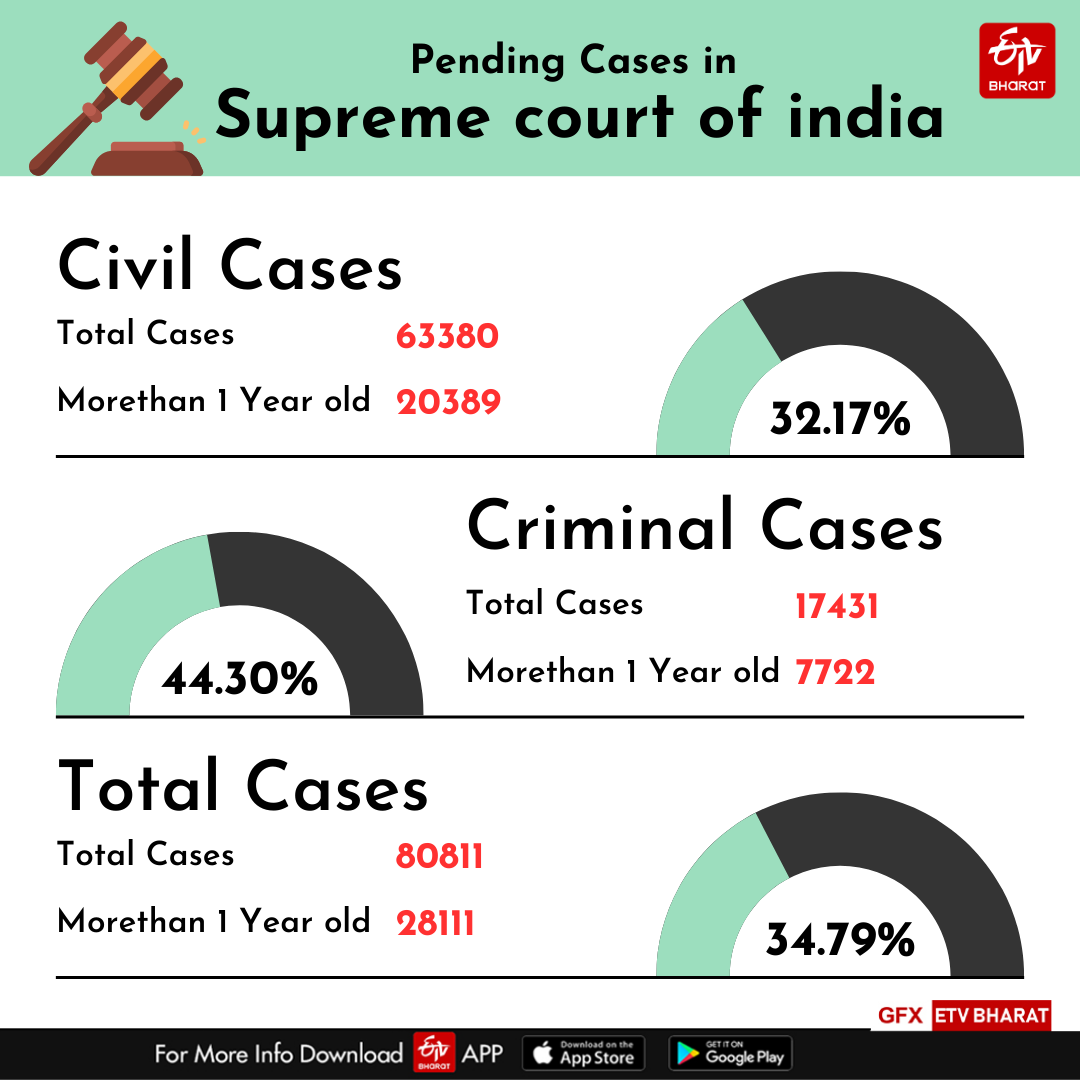

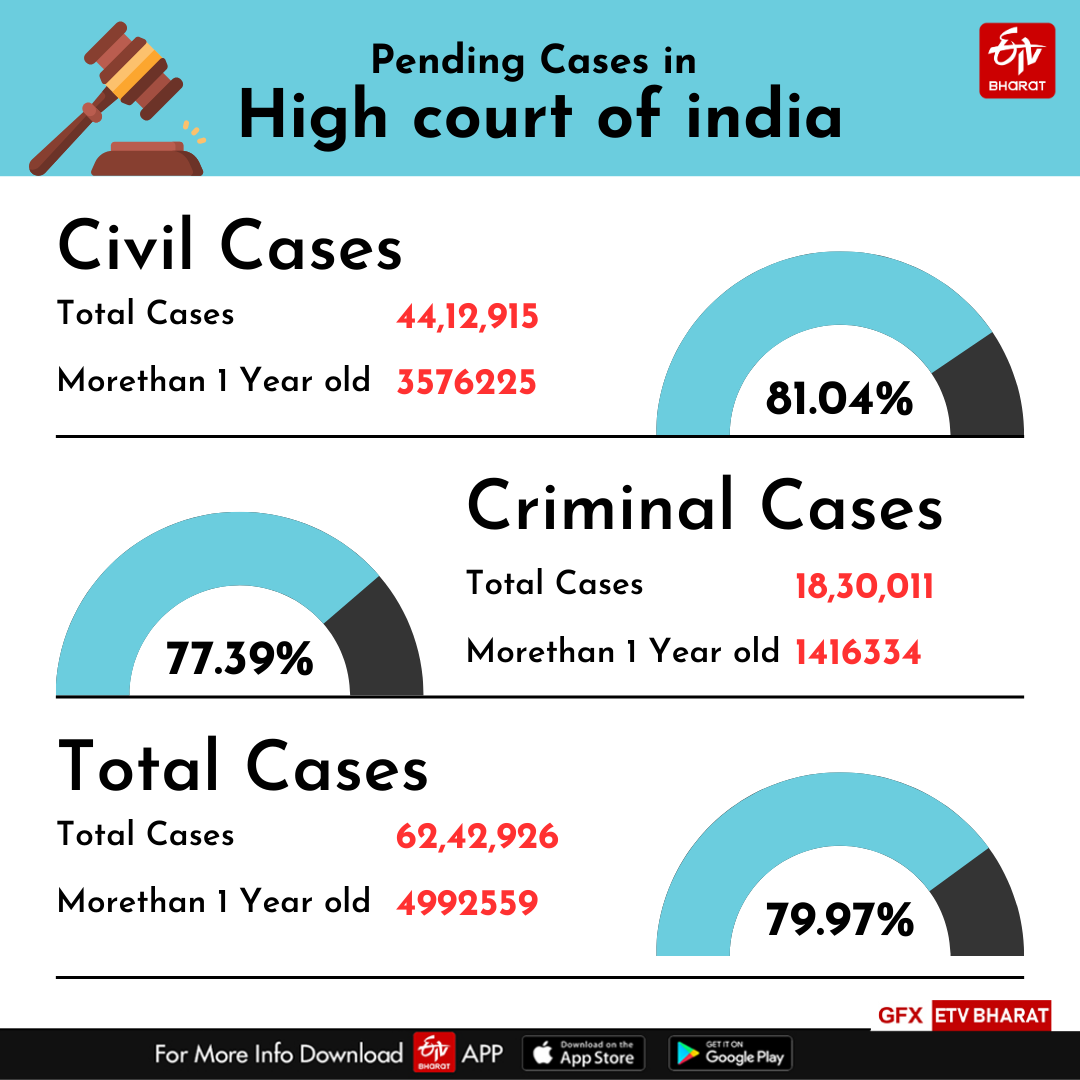

न्याय में देरी का मतलब है न्याय से वंचित होना, जिसका अर्थ है कि जब कानूनी समाधान नियत समय में उपलब्ध ना हो तो यह न्याय न मिलने के बराबर है. विशेष रूप से गंभीर आपराधिक और सिविल मामलों में देरी, पीड़ितों की पीड़ा को बढ़ाती है और उन्हें वह न्याय नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, 20 जनवरी, 2025 तक, भारत में उच्च न्यायालयों के समक्ष 16 लाख आपराधिक मामलों सहित 62 लाख से अधिक मामले निपटान के लिए लंबित हैं.

आपराधिक अपीलों की बढ़ती देरी से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तों में ढील दी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224ए का सहारा लेकर एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एमओपी (प्रक्रिया नियमावली) का पैराग्राफ 24 अनुच्छेद 224 में वर्णित है. एमओपी वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामला) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में तैयार किया गया था.

इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. एडहॉक न्यायाधीश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठेंगे और लंबित आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेंगे. एडहॉक न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है जिसे किसी विशिष्ट रिक्ति या उद्देश्य के लिए सीमित अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है. ऐसे न्यायाधीशों के पास नियमित न्यायाधीशों के समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उन्हें स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाएगा.

एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की भागीदारी के बिना की जाती है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति प्राप्त कर राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित करता है, जो इसे राज्यपाल को अग्रेषित करते हैं. राज्यपाल इसे केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं जो सीजेआई की सलाह के बाद प्रधानमंत्री को भेजते हैं और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी सलाह देते हैं.

राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करते हैं. एडहॉक न्यायाधीशों का कार्यकाल आम तौर पर दो से तीन साल का होता है. एडहॉक न्यायाधीशों नियुक्ति के लिए कोई एक कारण या शर्त नहीं है. कई परिस्थितियों ऐसा किया जा सकता है.

उनमें सबसे प्रमुख कारण है यदि रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हों. दूसरा, किसी एक श्रेणी में मामले पांच साल से अधिक समय तक लंबित हों ऐसा देखा गया है कि 10% से अधिक बैकलॉग में पांच साल पुराने मामले होते हैं. यदि मामलों का निपटान दर किसी विशिष्ट विषय या समग्र रूप से केस फाइलिंग से कम हो.

यदि एक वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार कम निपटान दर के कारण लंबित मामलों की बढ़ने की आशंका हो. एक एडहॉक न्यायाधीश को न्यायिक गरिमा को बनाए रखने के लिए पेंशन को छोड़कर उसी न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते मिलते हैं. उनके वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं. नियम के तहत उनका आवास किराया मुक्त होना चाहिए या समान शर्तों पर भत्ते के माध्यम से उन्हें किराये भुगतान किया जाना चाहिए.

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक एडहॉक न्यायाधीश एक स्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश के समान लाभ का हकदार है. अनुच्छेद 224ए के तहत केवल तीन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 'निष्क्रिय प्रावधान' कहा है. न्यायमूर्ति सूरजभान को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए 1972 में एक वर्ष के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था. न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल ने 1982 में मद्रास उच्च न्यायालय में सेवाएं दीं, जिसे 1983 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी.

न्यायमूर्ति ओ.पी. श्रीवास्तव को अयोध्या टाइटल सूट की सुनवाई के लिए 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था. जबकि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है, जो संक्रमणकालीन जटिलताओं, प्रक्रियात्मक देरी और बुनियादी ढांचे की सीमाओं के कारण संभावित रूप से अदालती लंबित मामलों को बढ़ा सकता है.

एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है, लेकिन चयन प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता तथा भाई-भतीजावाद की चिंताएं इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं. न्यायिक बैकलॉग को सही मायने में संबोधित करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है. इसके साथ ही नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करना, कानूनी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित करना और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को बढ़ावा देना.

केवल व्यवस्थित सुधारों, न्यायिक जवाबदेही और कुशल निष्पादन के माध्यम से ही ये कानून त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं. उच्च न्यायपालिका की तुलना में निचली न्यायपालिका में नियुक्तियों की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है.

निचली न्यायपालिका में समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करती हैं कि जमीनी स्तर पर कानून का शासन कायम रहे, जिससे न्याय तक पहुंच में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा मिले. पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के बिना, न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता से समझौता किया जा सकता है.