पटना : पुरातन काल से लेकर वर्तमान समय तक हर इलाके में अलग-अलग विधि से विवाह का संस्कार संपन्न होता है. लेकिन मिथिलांचल में अधिकांश मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ के विवाह की परंपरा आज भी पुरानी परंपरा पर ही तय होती है. क्या है मिथिलांचल की विवाह की परंपरा? मिथिलांचल में इसलिए नहीं टूटते हैं परिवार, विज्ञान पर आधारित होती हैं शादियां, जानिए 'सिद्धांत' की अनोखी परंपरा.

मिथिला में शादी के लिए सिद्धांत ? : आज भी मिथिला में वर-वधू की शादी तय होने से पहले मातृ पक्ष के 5 और पितृ पक्ष के 7 पीढ़ी के बीच रक्त संबंधों को पंजीकार के द्वारा दिखवाया जाता है. समगोत्री यानी समान रक्त (खून के रिश्ते) पाए जाने पर शादी नहीं होती है. इसे आज के चिकित्सा विज्ञान ने भी माना है. यह परंपरा मिथिला में आज भी जारी है. इस परंपरा को देखने वाले को मिथिला में पंजीकार कहा जाता है. यानी आज के हिसाब से मैरेज 'रजिस्ट्रार'. इनके पास सैकड़ों वर्ष की वंशावली दस्तावेज मौजूद है.

क्या होता है 'सिद्धांत' ? : मिथिलांचल के प्रसिद्ध पंजीकार पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मिथिलांचल में जब शादी का सीजन शुरू होता है. वर पक्ष और वधू पक्ष के लोग आपसी सहमति से लड़के और लड़की की शादी तय करते हैं. शादी तय होने के बाद दोनों पक्ष के लोग पंजीकर के पास जाकर इस बात की स्वीकृति लेते हैं कि इस लड़का और लड़की के खानदान के पुराने समय में कोई रक्त संबंध तो नहीं है.

''लड़का पक्ष के 7 पुस्त में (पिता और ननिहाल) पक्ष के 16 कुलों की गणना की जाती है. वहीं लड़की पक्ष की 5 पीढ़ी में (पिता और ननिहाल) के 12 कुलों की गणना की जाती है. इस गणना में यह देखा जाता है कि जिनकी शादी तय हो रही है, उन दोनों के कुलों में सात और 5 पुस्त से पहले किसी की शादी तो नहीं हुई है.''- पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्रा, मिथिलांचल के प्रसिद्ध पंजीकार

खून का संबंध नहीं मिलना चाहिए : पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्रा ने बताया कि यदि पूर्व में दोनों के खानदान में किसी के बीच वैवाहिक संबंध मिलता है, तो यह सिद्धांत नहीं होता. क्योंकि दोनों के परिवार में खून का संबंध मिल जाता है. पूरी गणना के बाद यदि लड़का और लड़की के पक्ष में किसी तरीके का कोई खून का संबंध नहीं हो तो शादी तय हो जाती है. पंजीकर की स्वीकृति के बाद यह विवाह तय हो जाता है जिसे 'सिद्धांत' कहा जाता है.

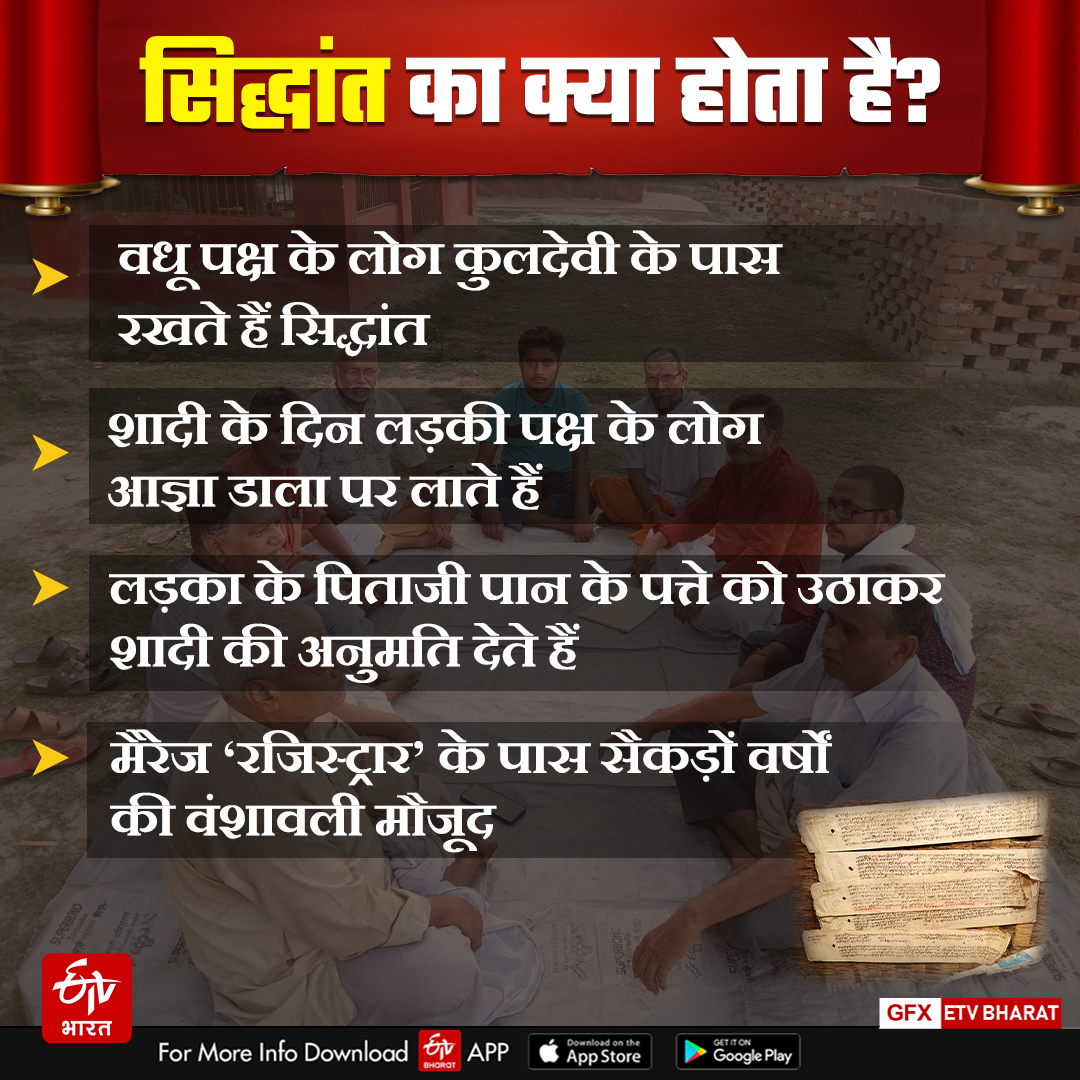

कैसे संपन्न होती है सिद्धांत की रस्म? : सिद्धान्त के समय वर-वधू पक्ष के लोग सौराठ सभा गाछी, किसी धार्मिक स्थल या पंजीकार के आवास पर एकत्रित होते हैं. दोनों पक्षों के बीच में खाली जगहों पर पान-सुपारी, मसाला वगैरह रखा जाता है. पंजीकार लाल कलम से ताल पत्र पर वर-वधू पक्ष का मूल और वंशावली लिखते है. दोनों पक्ष के पुस्तों की मिलान करने के बाद दूसरे तालपत्र पर वर और वधु के विवाह की सहमति लिखी जाती है. इसके बाद पंजीकार मंगलाचरण मंत्र पढ़ते हुए विवाह के अधिकार की स्वीकृति देते हैं. वर वधू के विवाह का सिद्धांत पत्र लड़की के पिता को दिया जाता है. वंशावली वाला तालपत्र पंजीकार अपने पास रख लेते हैं.

कैसे संपन्न होती है सिद्धांत की रस्म? : सिद्धांत के दौरान पंजिका द्वारा ताल पत्र पर वर और वधू पक्ष को शादी की सहमति दी जाती है. यह पत्र लेकर वधू पक्ष के लोग घर चले जाते हैं और अपने कुलदेवी के पास इसको रख देते हैं. शादी के दिन इसी तालपत्र को लेकर लड़की पक्ष के लोग आज्ञा डाला पर लाकर लड़का के पिता के पास आते हैं. लड़का के पिताजी उस डाली में रखे हुए पान के पत्ते को उठाकर शादी की अनुमति देते हैं. इस तरीके से दोनों पक्ष के पिता की सहमति के बाद लड़का और लड़की की शादी का रस्म शुरू होता है.

विवाह तय करने के लिए 'सिद्धांत' क्यों जरूरी ? : सौराठ के शेखर चंद्र मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि हर वर्ष करीब 2 से ढाई हजार लोग सिद्धांत करवाने के लिए सौराठ या पंजीकार के पास आते हैं. सिद्धांत इसीलिए जरूरी है कि इससे 2 फायदा होते हैं. एक तो वर-वधू के रक्त संबंध नहीं होने की जानकारी मिल जाती है. दूसरा यह कि शादी तय होने के बाद नई पीढ़ी की वंशावली अपडेट हो जाती है.

''मिथिला की सभ्यता और संस्कृति ही इसकी पहचान है. पहले सौराठ सभा गाछी से ही लोगों की शादी होती थी. लेकिन आधुनिकता के इस दौर में शादी के अनेक रूप हो गए हैं. लेकिन मिथिला के लोगों ने 'सिद्धान्त' की परंपरा को आज भी बचा कर रखा है.''- शेखर चंद्र मिश्रा, सौराठ निवासी

विज्ञान पर आधारित होती हैं शादियां : पंजीकार पंडित प्रमोद झा ने बताया कि ''मिथिला में अपने कुल, मूल यानी एक ही गोत्र या खून का सम्बंध को लेकर 700 वर्षों से जागरूकता है. यही कारण है कि खून के रिश्ते में शादी नहीं होती है. इसी सिद्धात को भारत मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने शोध किया था. उनके इसी शोध को लेकर उनको विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है.''

700 वर्षों का पंजी का है संग्रह : पहले मिथिलांचल में सैकड़ों की संख्या में पंजीकार थे. हालांकि धीरे धीरे पंजीकारों की संख्या कम होती गई. आज 2 दर्जन के करीब पंजीकार इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं. पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्रा ने बताया कि उनके पिता जी से उनको यह विरासत में मिली है.

सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन काम : पंजीकार बनने के लिए 10 वर्षों का गहन अध्य्यन करना पड़ता है. उसके बाद विद्वानों की परीक्षा में पास करने के बाद सिद्धांत लिखने की अनुमति मिलती है. पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्रा का कहना है कि उनके पास अभी करीब 600 वर्षों का लेख उपलब्ध है. अनेक पंजीकार के पास अपने अपने जजमानों या लोगों का वंशावली उपलब्ध है. इसे सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन है. समय समय पर इसे धूप में रखना पड़ता है. जिस बक्से में इसे रखा जाता है उसमें समय समय पर कीड़ा खत्म करने की दवा दी जाती है जिससे यह सुरक्षित रहे.

मिथिला में पंजी व्यवस्था की शुरुआत : पंजीकार पंडित विश्व मोहन चंद्र मिश्रा की मानें तो मिथिला के शासक हरिसिंह देव के शासन काल 1310 ईस्वी में पंजी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी. उनके शासन काल में औपचारिक रूप से मिथिला के सभी लोगों की वंशावली बनाने का और उसे लिपिबद्ध किया था. वंशावली के इस लिखित स्वरुप से आपसी और पारिवारिक इतिहास का पता चलता है और इस कारण लोग पिता और माता के कुलों को अलग-अलग समझ पाते हैं और फिर लगन के दिनों में शादियां तय की जाती हैं.

मिथिला में आज भी जीवित है पंजीप्रथा : राजा हरिसिंह देव के समय में शुरू हुई पंजी प्रथा समाज के सभी वर्गों अर्थात् ब्राह्मणों, राजपूतों और कायस्थों के लाभ के लिए शुरू किया गया था. लेकिन मिथिला के बाहर लगातार विवाह संबंधों के कारण ब्राह्मण एवं कर्ण कायस्थ को छोड़कर धीरे-धीरे इससे बाहर हो गए. लेकिन आज भी मिथिला में ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ ही संकलन और पंजी प्रथा के आज भी अपनाए हुए हैं. मिथिलांचल में मैथिल ब्राह्मणों की पंजीकार व्यवस्था अपनी वंशावली को लिखित रुप से संरक्षित करने की एक पुरानी पारंपरिक पद्धति के रुप में आज तक चली आ रही है. इसे लोग पंजी प्रबंध के नाम से भी जानते हैं.

मैथिल ब्राह्मणों के गोत्र : मिथिलांचल के सबसे प्रसिद्ध पंजीकार पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्र ने बताया कि ''मैथिल ब्राह्मणों में 19 गोत्र होते हैं. 19 ऋषियों के वंश की संतान को गोत्र में बांटा गया है जिसमें वत्स, शाण्डिल्य, काश्यप, पराशर, कात्यायन, सावर्ण, गार्ग्य, कौशिक, अलाम्बुकाक्ष, कृष्णात्रेय, गौतम, मौदगल्य, वशिष्ठ, कौण्डन्य, उपमन्यु, कपिल, विष्णुवृद्धि, ताण्डिल्य, और भारद्वाज गोत्र शामिल हैं. किसी भी एक गोत्र में वर और वधू की शादी नहीं हो सकती है. यह देखा जाता है कि वर और वधू जिनकी शादी तय हो रही है वो एक कुल के नहीं हों.''

'कुछ गांवों तक सिमट कर रह गया' : पंजीकार पंडित विश्वमोहन चंद्र मिश्र ने बताया कि पहले मिथिलांचल में 34 जगहों पर सभा लगता था. जहां पंजीकार वर और वधु पक्ष का सिद्धात या सहमति प्रदान करते थे. लेकिन धीरे-धीरे यह सौराठ के अलावे मिथिला के कुछ गांवों तक सिमट गया है.

सनातन के 16 संस्कार : बता दें कि सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान है. इनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और अंत्येष्टि जैसे संस्कार शामिल हैं.

ये भी पढ़ें :-

मिथिलांचल में भाई बहन के प्रेम का पर्व सामा चकेवा, इसकी कहानी जान आप दंग रह जाएंगे