हैदराबाद: भारत 1947 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया, जाति, पंथ और धर्म के बावजूद सभी नागरिकों को समान अधिकार और मताधिकार देने वाले संविधान को अपनाकर 1950 में गणतंत्र बन गया. तब से लगातार चुनाव होते रहे हैं और भारत सरकार मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए असमानताओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हालांकि, स्व-शासित सरकार के 76 वर्षों के बाद भी भारत एक गरीब देश बना हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 2,600 डॉलर के साथ विकासशील राष्ट्र का सांत्वना नाम है.

कई अन्य देश भी बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं. इसके साथ ही जगह-जगह विभिन्न कारणों से असमानताएं चिंताजनक स्तर तक बढ़ गईं. इसलिए सभी देशों के आधिकारिक संगठन संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन और पृथ्वी पर कोई भूखा न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों की कमर कसना शुरू कर दिया.

सभी मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, उच्च शिक्षा, पर्याप्त उत्पादन के साथ स्वच्छ जलवायु, गरिमा और लैंगिक समानता के साथ सभी के लिए संतोषजनक उपभोग के साथ बढ़ाने के लिए वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि, गरीबी और मनुष्यों के शोषण ने दुनिया के कोने-कोने में असमानताएं बढ़ा दी हैं. संयुक्त राष्ट्र मिशन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम से पूर्व तक विकसित देशों सहित सभी देशों में उपरोक्त सभी उपायों विशेषकर पेयजल, स्वच्छता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना है.

एसडीजी में भारत की रैंक अभी भी प्रदर्शन करने वालों के समूह में है, लेकिन उपलब्धि के साथ अंतिम अंक हासिल करने में विफल रहने पर भी अग्रणी नहीं है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह अराजकता जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार और देश में सभी हिस्सों में राजनीति के मूल्यों में गिरावट के कारण है. चुनाव प्रक्रिया एक गंभीर बोझ बन गई है, क्योंकि यह न केवल महंगी है बल्कि साथ ही देश के अमूल्य सीमित संसाधनों को बिना किसी रोक-टोक के ख़त्म कर देती है.

संयुक्त राष्ट्र हर बार शांति और न्याय पर विशेष जोर देते हुए अपने सदस्य देशों के एक विशेष हिस्से में संकट को हल करने के लिए बैठक करता है. परिणामस्वरूप सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 25-27 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन द्वारा लॉन्च किया गया था. इसके परिकल्पित 17 गुणात्मक पैरामीटर निम्नलिखित हैं.

- कोई गरीबी नहीं

- शून्य भूख

- अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- लैंगिक समानता

- स्वच्छ जल एवं स्वच्छता

- सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा

- अच्छा काम और आर्थिक विकास

- उद्योग-नवाचार और बुनियादी ढांचा

- असमानताओं में कमी

- टिकाऊ शहर और समुदाय

- जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन

- जलवायु कार्रवाई

- पानी के नीचे जीवन

- भूमि पर जीवन

- शांति एवं न्याय-मजबूत संस्थाएं

- लक्ष्यों के लिए साझेदारी

इनका उद्देश्य विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को बेहतर बनाने और सार्थक जीवन जीने के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण लाकर एक आदर्श समाज की स्थापना करना है. इन सभी लक्ष्यों का उद्देश्य नागरिकों के भीतर और उनके बीच असमानताओं का मुकाबला करना है, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और लैंगिक समानता तथा महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, और पूरे देश में कार्बन मुक्त वातावरण की सुरक्षा करके ग्रह और जंगलों, नदियों और महासागरों जैसे सभी प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना.

संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य दुनिया भर में गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना है. यह मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर आधारित है और मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और प्रचार करने के लिए सभी राज्यों की जिम्मेदारियों पर जोर देता है. महिलाओं और बच्चों, युवाओं, विकलांग व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और प्रवासियों जैसे कमजोर समूहों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है.

एजेंडा के 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), और उनके 169 लक्ष्य, मुख्य रूप से सभी रूपों में गरीबी को खत्म करना और सभी के मानवाधिकारों को साकार करना और लैंगिक समानता हासिल करना है. एसडीजी संख्या 16 'शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं' सभी विकासशील देशों के लिए अपरिहार्य है. इसके दस परिणाम लक्ष्य हैं: हिंसा कम करना; बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और हिंसा से बचाना; कानून के शासन को बढ़ावा देना और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना; संगठित अपराध और अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह से मुकाबला करना, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को काफी हद तक कम करना; सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थान विकसित करें.

यूरोपीय संसद इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो बहुत व्यापक है, इसे लागू करना और मापना बहुत कठिन है, साथ ही यह राज्यों की संप्रभुता को भी चुनौती दे रहा है. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, जिसे पहले एसडीजी सूचकांक के रूप में जाना जाता था, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में सभी देशों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक अनूठा वैश्विक अध्ययन है. एसडीजी, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों- एसडीजी सूचकांक के पूर्ववर्तियों के विपरीत, न केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि औद्योगिक देशों के लिए भी स्थायी लक्ष्य निर्धारित करता है.

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वर्ष 2030 तक विश्व को गरीबी, बीमारी और भुखमरी से मुक्त कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमत हुए हैं. 60 प्रतिशत से अधिक समय बीत गया, लेकिन गरीब देशों में कोई स्पष्ट उपलब्धि नहीं हुई. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के शासी निकाय सतत वृद्धि और विकास के लिए एसडीजी सूचकांक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न नियमों को लागू कर रहे हैं.

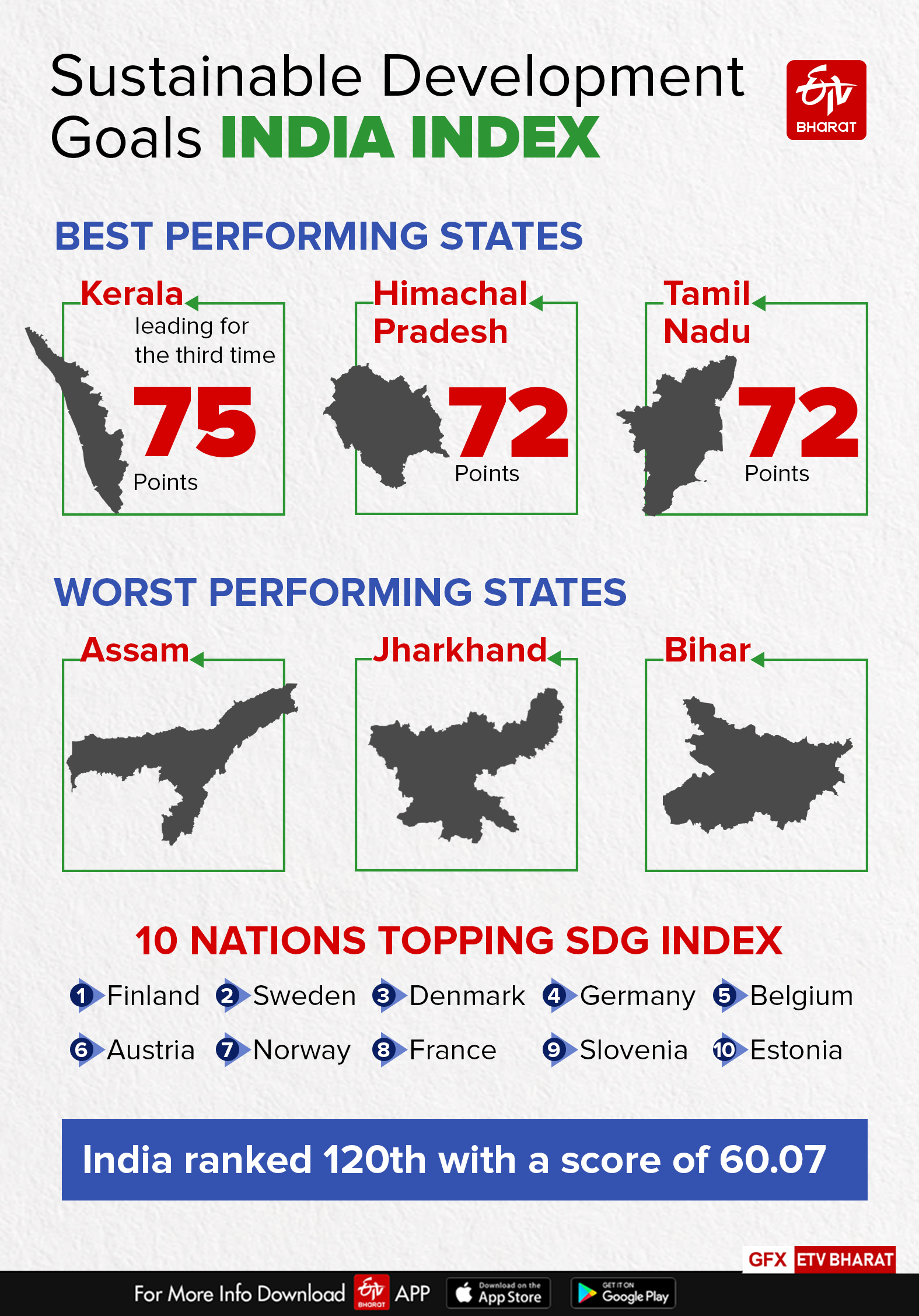

वर्तमान में एसडीजी सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 10 देश फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस, स्लोवेनिया और एस्टोनिया हैं, लेकिन भारत की रैंक 60.07 के स्कोर के साथ 120 है. हालांकि, एक विकासशील देश के रूप में, भारत सरकार की योजनाओं को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख संगठन नीति आयोग के माध्यम से देश में एसडीजी सूचकांक मॉडल में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहा है.

नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी लेकिन सहकारी भावना को बढ़ावा देते हुए देश द्वारा एसडीजी सूचकांक के मॉडल को अपनाने और कार्यान्वयन की निगरानी करके काम करता है. हाल ही में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने भी अपनी प्रगति को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर लाइव किया था, जो दर्शाता है कि कैसे सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश समाज के मानकों और उनकी संबंधित रैंकिंग को लागू कर रहे हैं.

भारत में, एसडीजी सूचकांक कार्यान्वयन के बाद से केरल 75 अंकों के साथ लगातार तीसरी बार अग्रणी है. केरल राज्य के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु हैं, जिनमें से प्रत्येक का स्कोर 72 है. एसडीजी इंडिया इंडेक्स द्वारा अपनाई गई, कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सामाजिक और विकास लक्ष्य सूचकांक को बारीकी से प्रतिबिंबित करती है. सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 17 एसडीजी लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर स्कोर की गणना करता है.

सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके अंकों के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया है - एस्पिरेंट (0-49), परफॉर्मर (50-64), फ्रंट रनर (65-99), और अचीवर (100). जहां केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, वहीं असम, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं. हालांकि, सभी राज्यों ने अपने समग्र स्कोर में लगातार वृद्धि दिखाई है.