भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और शहर जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हो गए हैं. विविध आर्थिक गतिविधियों के प्रसार और शहरी बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जैसे, उनके पारिस्थितिक पदचिह्न और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में. शहरी परिदृश्य में परिवर्तन और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गर्मी के बढ़ने और मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि का खतरा है, जो वर्षा और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण जलवायु मापदंडों को प्रभावित करते हैं.

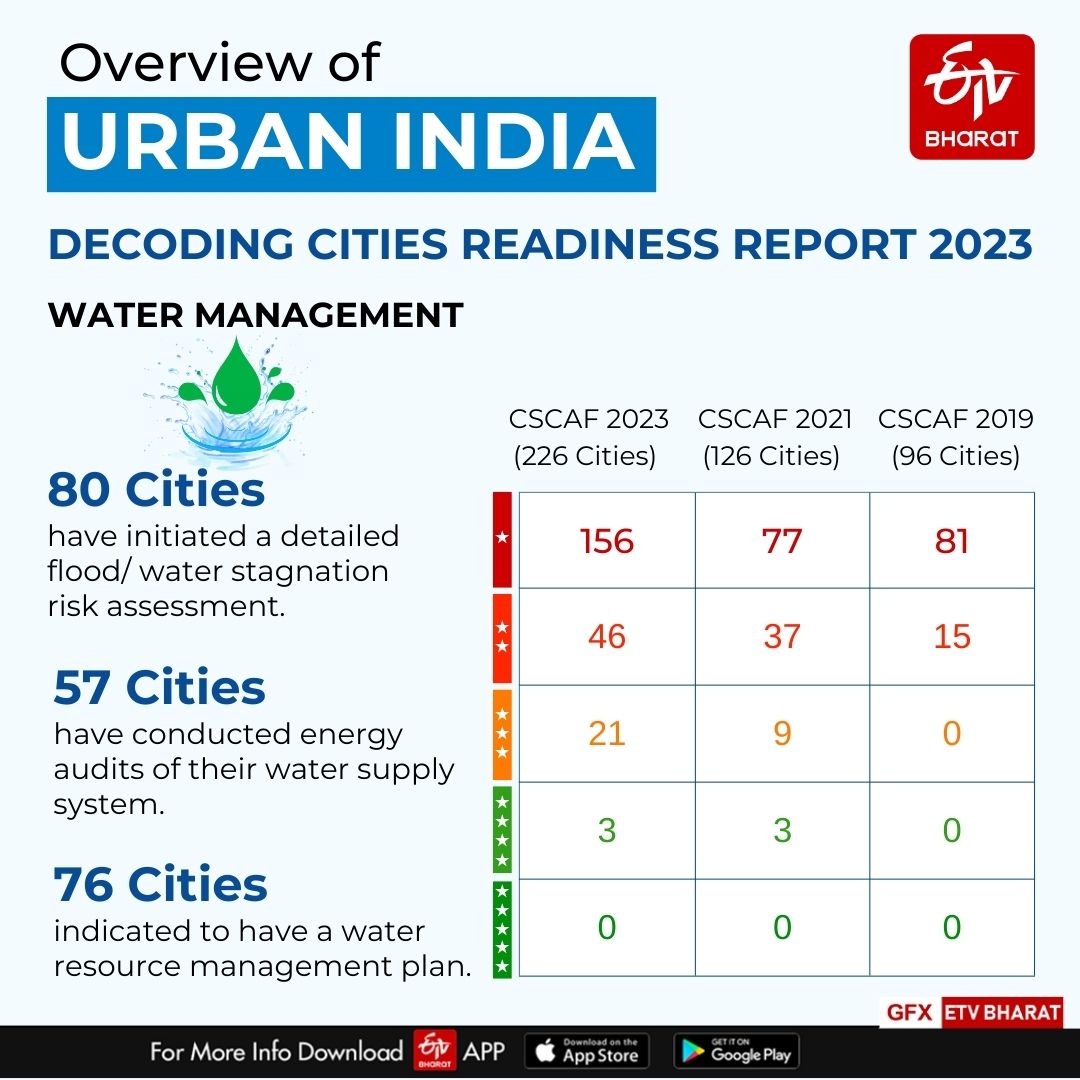

हाल के दिनों में, शहरी भारत में हीट वेव, बाढ़, अनियमित बारिश और पानी की किल्लत की घटनाएं कई बार देखने को मिलीं. भीड़भाड़ और रहने के लिए तंग स्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है और बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ गई है. सिटीज रेडीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित भारत के 21 प्रमुख शहर शून्य भूजल स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे 10 करोड़ लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा रहा है; 18 स्मार्ट सिटी और 124 अमृत शहर बाढ़ के उच्च जोखिम से ग्रस्त हैं.

आवास, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी सहित शहरी बुनियादी सेवाओं के अपर्याप्त प्रावधान की मौजूदा समस्याओं ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और बढ़ा दिया है. अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीब लोग जलवायु से प्रेरित घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हैं, साथ ही जरूरी शहरी सेवाओं तक उनकी सीमित पहुंच भी है.

इसके अलावा, महिलाएं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण जलवायु परिवर्तन की चरम स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं - उदाहरण के लिए, उन्हें अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए अक्सर पानी के नल या टंकियों पर लंबी कतार में लगना पड़ता है. जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जलवायु चक्रों के अधीन रहने वाले गरीब लोगों की आजीविका के अवसरों को भी प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा, शहरों द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु जोखिमों की प्रकृति में उनके स्थानीय भूगोल और जलवायु विशेषताओं के आधार पर बड़े बदलाव हैं. विभिन्न लोगों के समूहों तथा शहरों के बीच इस तरह के अलग-अलग प्रभावों के बाद, विशेष रूप से जलवायु नीतियों की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

जलवायु कार्रवाइयों की रूपरेखा

भारत में, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) को आठ मिशन के जरिये कार्यान्वित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास में वृद्धि और गरीबी में कमी से संबंधित राष्ट्र की विकास चुनौतियों के साथ कुशल और साथ ही उन्नत जलवायु क्रियाओं को संतुलित करना है. राज्य स्तर पर, कई राज्य सरकारों ने जलवायु परिवर्तन के कारकों और परिणामों को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्य योजना (SAPCC) तैयार की है. हालांकि, NAPCC के साथ तालमेल बिठाने के उनके प्रयासों में, इन SAPCC ने जलवायु कारकों में क्षेत्रीय भिन्नताओं को अनदेखा कर दिया है और उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं दे पाए हैं.

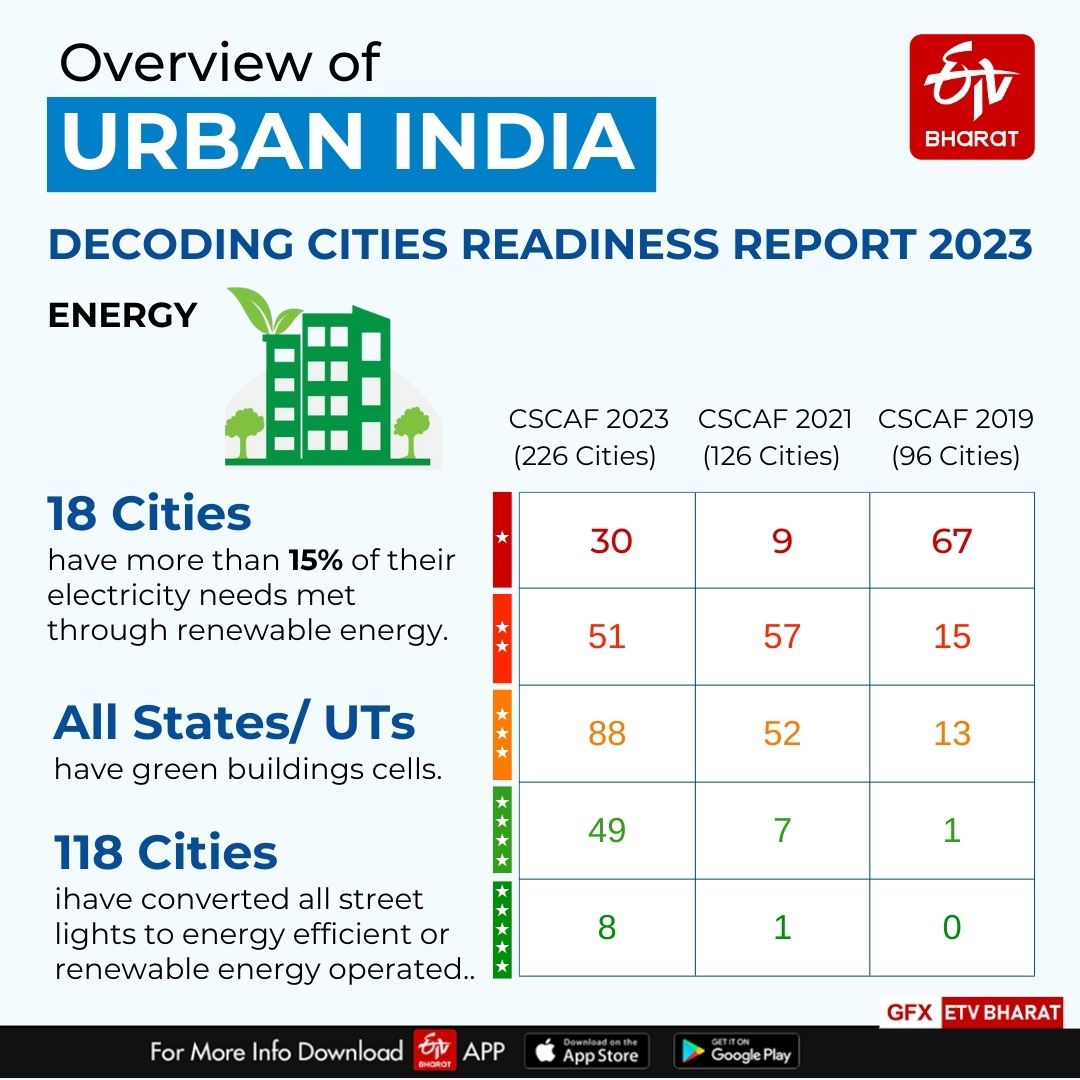

शहर के स्तर पर, शहरी स्थानीय सरकारों के पास जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है. यह कई यूरोपीय देशों के प्रावधानों के विपरीत है - उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में, स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों और शहर की सरकारों को जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय नियोजन दस्तावेज तैयार करने का अधिकार है. भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) में शहरी बुनियादी सेवाओं के प्रावधान, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच, विद्युत गतिशीलता आदि जैसे उपायों के जरिये सतत शहरी विकास को सुविधाजनक बनाने की प्रतिज्ञा की गई है - जिनमें से सभी में जलवायु शमन और अनुकूलन सह-लाभ शामिल हैं.

हाल ही में, शहर की सरकारों ने अपनी विकास योजनाओं के जरिये जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का प्रबंधन करने का प्रयास किया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर की कमजोरियों (जैसे, शहरी बाढ़, शहरी गर्मी, वायु प्रदूषण आदि के संदर्भ में) की पहचान करने और उनका समाधान निकालने के लिए योजनाओं की रणनीति बनाने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना 2022 तैयार की है. योजना में योजना कार्यान्वयन के समन्वय के लिए 'जलवायु प्रकोष्ठ' बनाने का भी प्रावधान है. भारत में, शहरी सरकारों की भूमिका मुख्य रूप से शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रावधान के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित है.

कुछ लक्ष्य उन्मुख योजनाएं हैं - जैसे, शहरों में 1.12 करोड़ घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी); शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) - जिनका जलवायु शमन या अनुकूलन से गहरा संबंध है. इनमें से कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय जलवायु चिंताओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है. राजकोट में, पीएमएवाई (यू) योजना के तहत घरों के निर्माण में वर्षा जल संचयन और वेंटिलेशन जैसे अनुकूलन उपाय शामिल हैं. कुछ शहर की योजनाओं में केंद्रीकृत जल और स्वच्छता नेटवर्क के सुधार या बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधान पर जोर दिया जाता है, जबकि अन्य अनौपचारिक बस्तियों के पुनर्वास या आपदा चेतावनी प्रणालियों के विकास की योजना बनाते हैं.

पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली राज्य-स्तरीय अर्ध-सरकारी संस्थाएं और राज्य सरकार के विभाग शहर-स्तरीय जलवायु कार्य योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर-राज्य भागीदार भी शहर की सरकारों की जलवायु प्रतिक्रियाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं. इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए शहर की जलवायु कार्य योजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु स्मार्ट शहरों के आकलन की रूपरेखा पेश की है. मंत्रालय ने शहर-आधारित जलवायु कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए सलाहकार और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान में शहरों के लिए जलवायु केंद्र (सी-क्यूब) की स्थापना का भी समर्थन किया है. केंद्र शहर-विशिष्ट जलवायु समाधानों की योजना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे कि जलवायु और ऊर्जा के लिए महापौरों के वैश्विक अनुबंध (GCoM) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ संपर्क करता है.

चुनौतियों को समझना

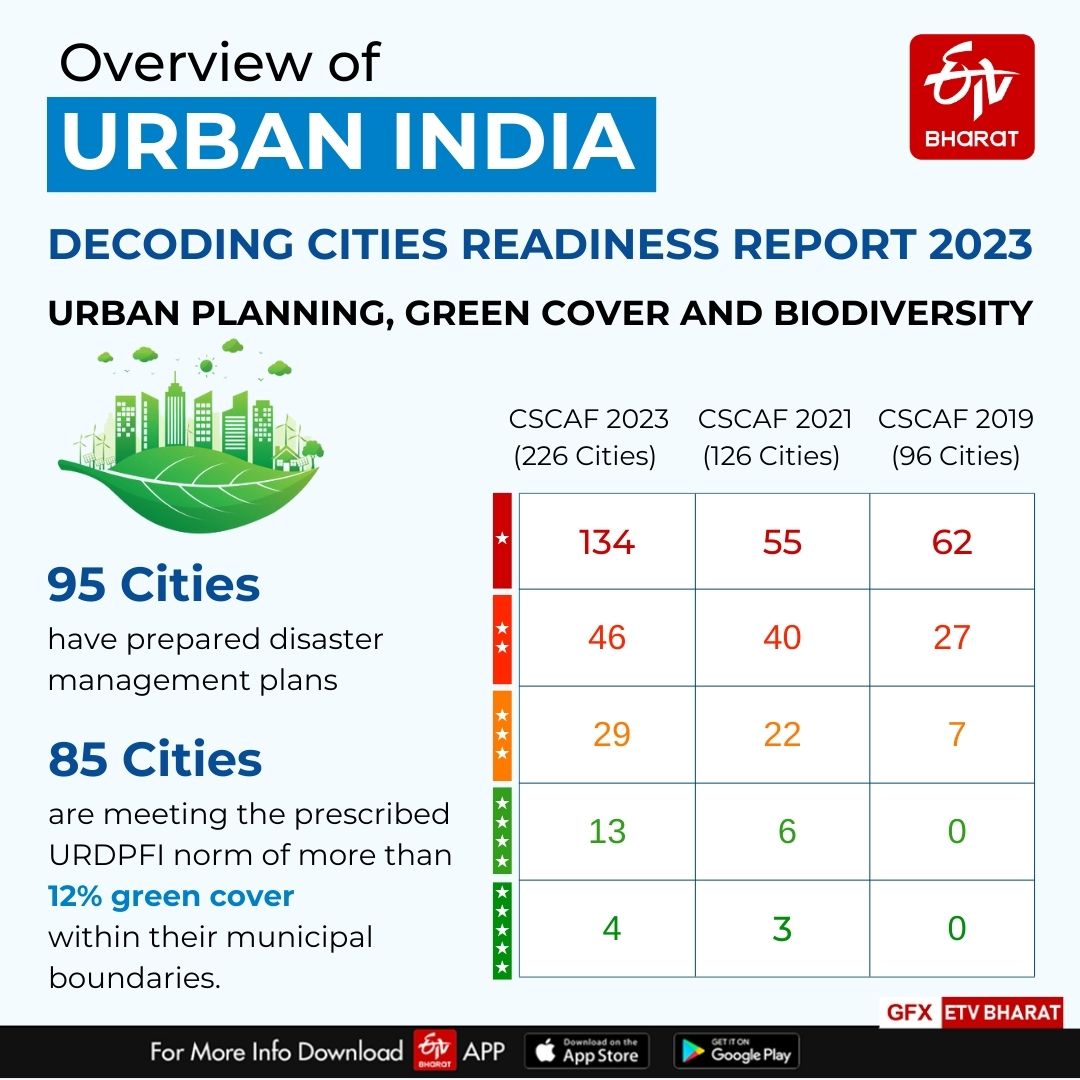

हालांकि, जलवायु कार्य योजनाओं के दृष्टिकोण और विषय-वस्तु कुछ चिंताएं पैदा करती हैं. सबसे पहले, भारत के शहरों में अलग-अलग जलवायु जोखिम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और इसलिए सभी क्षेत्रों में समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है. शहरी सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए शहर स्तर पर कई संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन उनके बीच बहुत कम तालमेल होता है. इससे जलवायु मुद्दों का समाधान करने में विखंडित और असंगत प्रयासों की गुंजाइश बढ़ जाती है. जलवायु कार्य योजनाओं के भारतीय शहरों में विकास कार्यप्रणाली पर बहुत कम या यहां तक कि परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ने के प्रमाण हैं. उदाहरण के लिए, गुवाहाटी मास्टर प्लान 2045 भलारू नदी के किनारे उच्च घनत्व वाले वाणिज्यिक विकास की अनुमति देता है और इससे बाढ़ का जोखिम और बढ़ेगा और परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों की आजीविका के अवसर और खराब होंगे.

दूसरा, शहरों की जलवायु प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा तकनीक-केंद्रित लगती हैं, जिसमें केंद्रीकृत जल नेटवर्क में सुधार, जल आपूर्ति प्रणाली का ऊर्जा लेखा-परीक्षण, ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, झुग्गी-झोपड़ियों को हटाना, सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, छतों को ठंडा करने की व्यवस्था लागू करना आदि जैसे समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. लेकिन महिलाओं सहित हाशिए पर पड़े लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर कम ध्यान दिया गया है, जबकि ये महत्वपूर्ण हैं. उनमें से काफी लोगों के पास पानी, कचरा प्रबंधन और आश्रय तक पहुंच नहीं है. इसलिए, किसी भी कार्य योजना को न केवल जलवायु-विशिष्ट जोखिमों को बेअसर करना चाहिए, बल्कि मौजूदा घाटे का भी समाधान करना चाहिए. जलवायु योजनाओं की तैयारी में सामुदायिक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने या स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाने के लिए शायद ही कोई प्रयास किया गया हो.

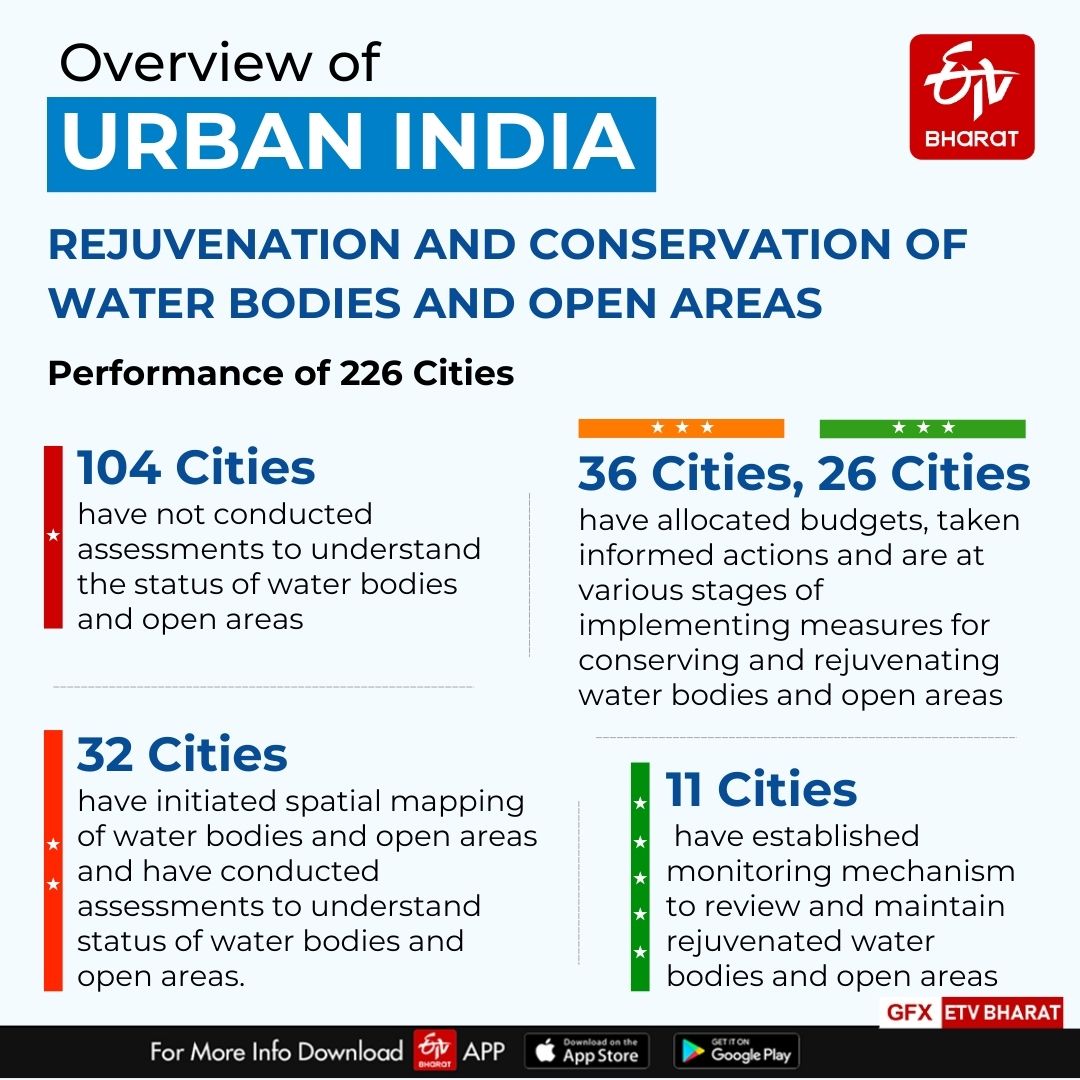

तीसरा, प्रकृति-आधारित समाधानों के हिस्से के रूप में, जलवायु कार्य योजनाएं मुख्य रूप से वृक्षारोपण और जल निकाय प्रबंधन की वकालत करती हैं. ये योजनाएं पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के कार्य और जलवायु जोखिम शमन में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के महत्व को पूरी तरह से समझने में विफल रही हैं.

चौथा, जलवायु-लचीली परियोजनाओं के वित्तपोषण की संभावना धूमिल बनी हुई है. जिन शहरों ने जलवायु कार्य योजनाएं तैयार की हैं, उनमें से कुछ ही अपने वार्षिक बजट का केवल दो से तीन प्रतिशत या उससे भी कम जलवायु गतिविधियों पर खर्च करते हैं. शहर स्तर पर जलवायु योजनाओं के बारे में क्षमता की कमी और कम जागरुकता को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है.

शहरी सेवाओं के प्रावधान के लिए शहरी सरकारें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर निर्भर हैं. हालांकि, ये योजनाएं जलवायु-लचीले शहरी बुनियादी ढांचे के डिजाइन और रखरखाव के लिए कोई शर्तें निर्दिष्ट नहीं करती हैं. कुछ शहरों (जैसे विशाखापट्टनम, गाजियाबाद, वडोदरा) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण और नगरपालिका बांड जारी करने के संयोजन के जरिये अपनी जलवायु परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है. अन्य शहरों (जैसे, कोयंबटूर) को नगरपालिका कर्मचारियों की जागरुकता और क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों से समर्थन और जलवायु कार्रवाई योजनाओं की तैयारी के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है.

हालांकि, अपनी कमजोर वित्तीय सेहत और कमजोर संस्थागत क्षमता के कारण, शहरी सरकारों को आम तौर पर वित्तपोषण और सहयोग के अन्य नवीन स्रोतों की खोज करना मुश्किल लगता है. इस साल बाकू (अजरबैजान) में आयोजित सीओपी 29 में भी, विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है, जो मुख्य रूप से अनुदान के बजाय ऋण के रूप में है और वह भी शहरों के लिए किसी स्पष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना. जलवायु चुनौतियों की भयावहता को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है.

आगे क्या कदम उठा सकते हैं

जलवायु परिवर्तन के बीच, भारत के शहर स्थायी शहरी परिवर्तन के अवसर पेश करते हैं. आशावाद के कारण, कुछ शहरों ने जलवायु अनुकूल शहरी भविष्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, जो न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी जरूरी है. शहर की जलवायु योजना तैयार करना अनिवार्य है, जिसमें उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो सबसे अधिक जरूरतमंद हैं और कई जोखिमों के संपर्क में हैं.

कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए लोगों की सार्थक भागीदारी की आवश्यकता है. इससे डेटा-संचालित, साक्ष्य-आधारित जलवायु कार्रवाई योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा. शहरी जलवायु कार्रवाई एजेंडा को अधिक प्रकृति-आधारित समाधानों का लाभ उठाना चाहिए जिन्हें समय के साथ समान रूप से और पारिस्थितिक रूप से बनाए रखा जा सकता है. इसके लिए शहर की सरकार की क्षमता निर्माण और जलवायु प्रतिक्रियाओं के समन्वय और निगरानी के लिए एक समर्पित जलवायु सेल की स्थापना की आवश्यकता है. वित्तीय जरूरतों का उचित आकलन करने के लिए जलवायु बजट को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. शहरों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने खुद के स्रोतों से राजस्व उत्पन्न कर सकें और सार्वजनिक और निजी निधियों तक बेहतर पहुंच बना सकें.

यह भी पढ़ें- Kisan Diwas 2024: टिकाऊ और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सशक्त बनाने की दरकार