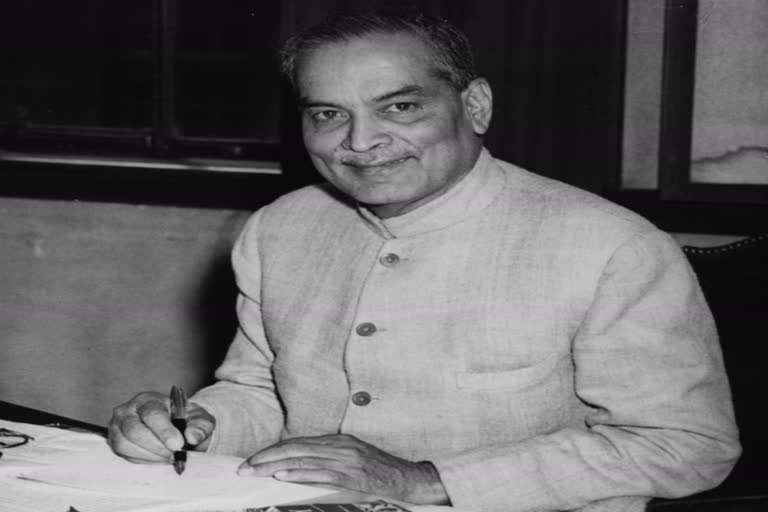

ইংরেজ আমল। বিধানচন্দ্র তখন ডাক্তারি পড়ছেন। কলকাতায়। এক সকালে মেডিকেল কলেজের মিডওয়াইফারির প্রফেসর কর্নেল পেক কলেজ থেকে ঘোড়ার গাড়ি চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। গেট থেকে বেরোতে না বেরোতেই একটা ট্রামের ধাক্কা। ঘোড়ার গাড়ি চলন্ত ট্রামের সে গতি কি আর সইতে পারে ! পিছনের চাকা ততক্ষণে ভেঙে টুকরো টুকরো। তবে আঘাত লাগেনি ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান বা কর্নেল পেকের। কলেজ গেটে তখন দাঁড়িয়ে ছাত্র বিধান। গাড়ি থেকে নামামাত্রই তাঁর কাছে এলেন পেক। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ঘটনাটি দেখেছেন কি না। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন বিধানচন্দ্র। পরের প্রশ্ন- ট্রামটি কি গতিতে চলছিল ? কর্নেল পেকের উজ্জ্বল চোখ নিমেষে কালো হয়ে গেল দীর্ঘকায় এই ডাক্তারি ছাত্রের উত্তর শুনে। না। এরপর বিধানচন্দ্র আবার যা বললেন তাতে বোধহয় পথচারীরা একটু ইচ্ছে করলে কর্নেল পেকের রক্তাভ, রাগী মুখটা রাস্তা থেকেই দেখতে পেতেন। বিধান বলেছিলেন, ট্রামের দোষে তো নয়ই, কোচোয়ানের দোষেই ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। নিজের দোষ স্বীকার করতে একদমই ইচ্ছুক ছিলেন না পেক। ঠুকে দিলেন ট্রাম কম্পানির বিরুদ্ধে মামলা। এরপর একদিন ডেকে পাঠালেন বিধানকে। জানতে চাইলেন, তিনি সেই মামলায় সাক্ষী দেবেন কি না। অনড় বিধান। সাফ জানিয়ে দিলেন সাক্ষী তিনি দেবেন। কিন্তু, সত্যিটাই বলবেন। বলাই বাহুল্য বিধানচন্দ্রের এহেন মনোভাব, ভালোভাবে নেননি পেক। ভালোভাবে যে নেননি পরের ঘটনাই তার প্রমাণ।

ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে এম. বি (ফাইনাল) পরীক্ষার ভাইভা দেবেন বিধানচন্দ্র। যথাসময়ে হাজির হয়ে দেখেন মৌখিক পরীক্ষকের চেয়ারে কর্নেল পেক। বিধানকে দেখাও যা আর রাগে ফেটে পড়াও তা। পরীক্ষাকক্ষ থেকে বের করে দিলেন বিধানকে। শূন্য বসে গেল বিধানচন্দ্রের নামের পাশে। ফেল করে গেলেন তিনি। বলা ভালো, অবৈধভাবে ফেল করিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। পেকের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করার ফল তাঁর উপর নেমে এল খাঁড়ার মতো। জীবনে প্রথমবার এই অভিজ্ঞতা। দমে গিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। হেরে যাননি। এইরূপ নানা মণিমুক্তো স্মৃতিতে ভরা বিধানচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা। যা তিনি আজীবন লালন করে গেছেন। তাঁর আজীবন রঙিন সে জীবনের স্বল্প স্মৃতিসুধায় ভরা রইল এ প্রতিবেদন।

কাজ কখনও ফেলে রাখতেন না

জনশ্রুতি এটাই। ঘনিষ্ঠবৃত্তে এটি অনেকেই জানতেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আজকের কাজ আজই করে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন। ডাক্তার রায়ের জীবনীমূলক নানা গ্রন্থে বারবারই উঠে এসেছে এ প্রসঙ্গ। চিকিৎসক বিধানচন্দ্র হোক বা প্রশাসনিক প্রধান- রোগী দেখার কাজ যেমন ফেলে রাখতেন না, কোনও অজুহাতে তেমন ফেলে রাখতেন না ফাইলপত্র। নির্দিষ্ট দিনেই সেরে ফেলতেন দেখাপত্তর। কিন্তু, প্রশ্ন একটা জাগে, এজীবনীশক্তি তিনি পেলেন কোথায়? জনশ্রুতি বলে, এ উত্তর লুকিয়ে তাঁর বাল্যকালে। ছোটোবেলায় সুবোধচন্দ্র, সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র- প্রকাশচন্দ্র রায়ের তিন সন্তানকেও বাড়ির অন্যদের মতো উপাসনা করতে হত। বাড়ির নির্দিষ্ট একটি ঘরে এই উপাসনা ঘরই বোধহয় ছিল অঘোরকামিনী-প্রকাশচন্দ্রের সন্তানদের চরিত্রগঠনের আঁতুড়ঘর। রোজ পাঠ করতে হত – স্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম।/ ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম।।/ কো হি জানতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।/ যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম। সোজা কথায় - আগামীর কাজ আজই শেষ করে ফেলা উচিত। কোন কাজ শেষ হয়েছে আর কোন কাজ এখনও শেষ করা হয়নি তা খতিয়ে দেখে অপেক্ষা করে না মৃত্যু। যৌবনেই মানুষের ধর্মশীল হওয়া দরকার। কারণ মানুষের জীবন অনিত্য। এহেন শ্লোককেই যখন ছোটোবেলা থেকে প্রাণের পাশে পেয়েছেন বিধানচন্দ্র, পেয়েছেন “ব্রতচারী “ বাবা-মায়ের সান্নিধ্য, তখন যা করার এখনই করো - এই মন্ত্রকে যে তিনি তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে।

চারিত্রিক দৃঢ়তা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিধানচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রসঙ্গ। কর্নেল পেকের মতো কর্নেল বার্ড নামে এক সিনিয়র চিকিৎসকের সাথেও তাঁর একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেলাম করা নিয়ে। সে প্রসঙ্গ থাক। বৈষম্যের জবাবও বেশ দৃঢ়ভাবেই দিয়েছেন বিধানচন্দ্র। তখন তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (এখনকার NRS ) শিক্ষকতা করছেন। সব মিলে মাসিকভাতা পেতেন ৩৩০ টাকা মতো। কিছুদিন পরে মেজর রেইট বলে এক ভদ্রলোক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন, ডাক্তার রায়ের মতো যোগ্যতাও তাঁর নেই, শুধুমাত্র ইংরেজ বলে মাসিক ভাতা পাচ্ছিলেন দেড় হাজার টাকা। মেজর রেইট একদিন কাজ নিয়ে আলোচনা করছিলেন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে। ডাক্তার রায় কী কী কাজ করেন তা শোনার পর রেইটের মত ছিল- কাজের তুলনায় বেশি বেতন পাচ্ছেন বিধানচন্দ্র। এর সপাট উত্তরে ডাক্তার রায় কার্যত চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন রেইটকে। বলেছিলেন- একজন MRCP , FRCS এবং MD বেতন পাচ্ছেন মাসে মাত্র ৩৩০ টাকা। কিন্তু অন্যজন এডিনবার্গের ফেলোশিপে ফেল করে পাচ্ছেন দেড় হাজার টাকা। কারণটা যে কী, তিনি বোঝেন না। হয়তো বর্ণ-বৈষম্য এর কারণ। এই উত্তরের পর আর আলোচনা এগোতে সাহস করেননি মেজর রেইট। তবে রেগে গিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে। যার ফলস্বরূপ, পরে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টাও করেন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই মোক্ষম জবাব ফেরত আসে বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে।

আরেকটি ঘটনার কথা না উল্লেখ করলেই নয়। এবারেও প্রতিপক্ষ সেই ইংরেজ সাহেব। অধ্যক্ষ মেজর রেইট। স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজ়ার তখন পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-ওড়িশা ও ছোটোনাগপুরের সম্মিলিত প্রদেশের ছোটোলাট। ক্যাম্বেলে তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে একবার সাজো-সাজো রব। তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্য গেটে অপেক্ষা করছেন সব শিক্ষক-অধ্যাপক। সঠিক সময়ে ফ্রেজ়ার পরিদর্শনে এলেন । দেখাশোনা শেষে চলেও গেলেন। এর পরপরই রেইটের ঘরে ডাক পড়ল ডাক্তার রায়ের। জানতে চাইলেন- মেজর রেইটকে দেখেও কেন মাথার টুপি খুলে সম্মান জানাননি তিনি? এবারও ডাক্তার রায়ের সপাট উত্তর- তিনি দেখতে পাননি মেজর রেইটকে। আর দেখতে পেলেও টুপি খুলতেন না। গুড মর্নিং বলে সম্ভাষণ করতেন।

তখন, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে অধ্যাপকদের দেখে ছাত্রদের ছাতা বন্ধ করার একটি রেওয়াজও চালু ছিল বলে শোনা যায়। অর্থাৎ কোনও ছাত্র ছাতা মাথায় দিয়ে কোথাও যাচ্ছে, পথে কোনও অধ্যাপকের সামনা হয়ে গেলে তাকে খোলা ছাতা বন্ধ করতে হত। জনশ্রুতি, এই রেওয়াজ না পসন্দ ছিল ডাক্তার রায়ের। তিনি ছাত্রদের এই রেওয়াজ বন্ধ করার কথা বলেন। ছাত্রছাত্রীরাও তাঁদের প্রিয় শিক্ষকের কথা মেনে চলতে লাগল। একদিন অধ্যক্ষ রেইটকে দেখে ছাতা বন্ধ করেননি কয়েকজন ছাত্র। শুধু মাত্র গুড মর্নিং সম্ভাষণ করেন। রেগে যান রেইট। ডাক্তার রায়ের নির্দেশে এটা হচ্ছে শুনে সে রাগ আরও বাড়ে। ডাক আসে ডাক্তার রায়ের। তারপর তাঁদের দু'জনের মধ্যে কী বাক্যালাপ হয়েছিল তা সঠিক জানা না গেলেও জনশ্রুতি, ছাতা বন্ধ করার সে রীতি চিরকালের মতো ক্যাম্বেল থেকে মুছে যায়।

কারাবাসেও কর্তব্যে অবিচল

১৯৩০ সাল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখন নিষিদ্ধ। বেআইনি। দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আনসারির বাসভবনে কমিটির অধিবেশন। যোগ দিতে গেছেন ডাক্তার রায়। সভা শুরুর আগেই গ্রেপ্তার হলেন । সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় আরও কয়েকজনকে। দিল্লিতে দিন দশেক থাকার পরে পুলিশ তাঁকে ট্রেনে তুলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেয়। হাওড়া স্টেশনে বিপুল জন সংবর্ধনা শেষে পুলিশ তাঁকে নিয়ে যায় আলিপুরে। কথিত আছে, ডাক্তার রায় জেলে এসেই মেজর পাটনিকে বলেছিলেন, তিনি বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও কোনও কাজ না করে শুধু সময় কাটাতে পারবেন না। মেজর পাটনিও একাধারে ছিলেন ডাক্তার। শ্রদ্ধা করতেন ডাক্তার রায়কে। জেল হাসপাতালের ভার তিনি দিলেন ডাক্তার রায়কে। “ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত“ অনুযায়ী, ভোর পাঁচটায় কারাগারে প্রাতঃভ্রমণের পর থেকে ডাক্তার রায়ের দিন শুরু হয়ে যেত। প্রায় ১১০ জন রোগী তখন আলিপুর জেল হাসপাতালে। তখন হাসপাতালে ভালো ওষুধের অভাব ছিল। নিজের চেষ্টায় বাইরে থেকে ওষুধ আনাতেন ডাক্তার রায়। তাঁর দক্ষতায় একসময় হাসপাতালে মৃত্যুহার কমে যায়। কারা-কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তাঁর কারাবাসের মেয়াদ জেলের নিয়মানুযায়ী স্পেশাল রেমিশনে ছ'সপ্তাহ মকুবও করে দেওয়া হয়। প্রায় সাড়ে ৪ মাস কারাবন্দি ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়কে ধন্বন্তরি মানত মানুষ। তাঁর আশ্চর্য সব চিকিৎসাপদ্ধতির কথা আজও লোকমুখে ঘোরে। মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরও তাঁর চিকিৎসক সত্তায় ছেদ পড়েনি। প্রতিদিন সকালবেলা ২৫ থেকে ৩০ জন রোগীকে তিনি দেখতেন। বিনা পয়সায়। ডাক্তার রায় নাকি ঘনিষ্ঠদের বলতেন, তাঁর নিজস্ব কাজটাই হল রোগী দেখা। রুগ্ন মানুষকে সুস্থ করার ভেতরেই তাঁর প্রকৃত আনন্দ। কত মানুষকে যে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন- তার ইয়ত্তা নেই। দুঃখী মানুষকে হাসপাতালে ভরতির ব্যবস্থার কথা আর নাই বা বলা হল।

প্রকৃত অর্থেই “পুরুষসিংহ” ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসকদের কেমন ব্যবহার হওয়া উচিত সে পাঠও দিতেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের। সময়ে সময়ে। কর্নেল লিউকিসের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিধানচন্দ্র রায় আদর্শ চিকিৎসকের নীতিটিও তাঁর থেকে আহরণ করেছিলেন। মেনে চলতেন। মেনে চলতে বলতেন। আর সে নীতি আজও বড় প্রাসঙ্গিক। আজও প্রকৃত চিকিৎসকের দুয়ারে কান পেতে থাকলে হয়তো শোনা যাবে--- “A heart that never hardens/A temper that never tires/A touch that never hurts.”

ঋণ- ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত: নগেন্দ্রকুমার গুহরায়