नई दिल्ली : अज़ीमुश्शान शायर, मुफ़क़्क़िर व फ़लसफ़ी असद-उल्लाह बेग ख़ां उर्फ मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भी एक क्रांतिकारी थे. उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ इंक़्लाब की आवाज को धार दी थी, लेकिन उनका अंदाज-ए-बयां कुछ और था. फिरंगी हुकूमत में अफसरों के ईर्द-गिर्द रहते हुए उन्होंने क्रांति की ज्वाला को हर पल धधकाए रखने में अपना किरदार बड़ी बारीकी से निभाया. इशारों की जुबान में शायरी करते हुए उन्होंने कई बार जरूरी जानकारियां और हालात का नक्शा क्रांतिकारियों और आजादी के परवानों को भेजा. ऐसे कई बयानात और दर्ज शायरी आज भी ग़ालिब के अंदाज-ए-क्रांति का सबूत हैं.

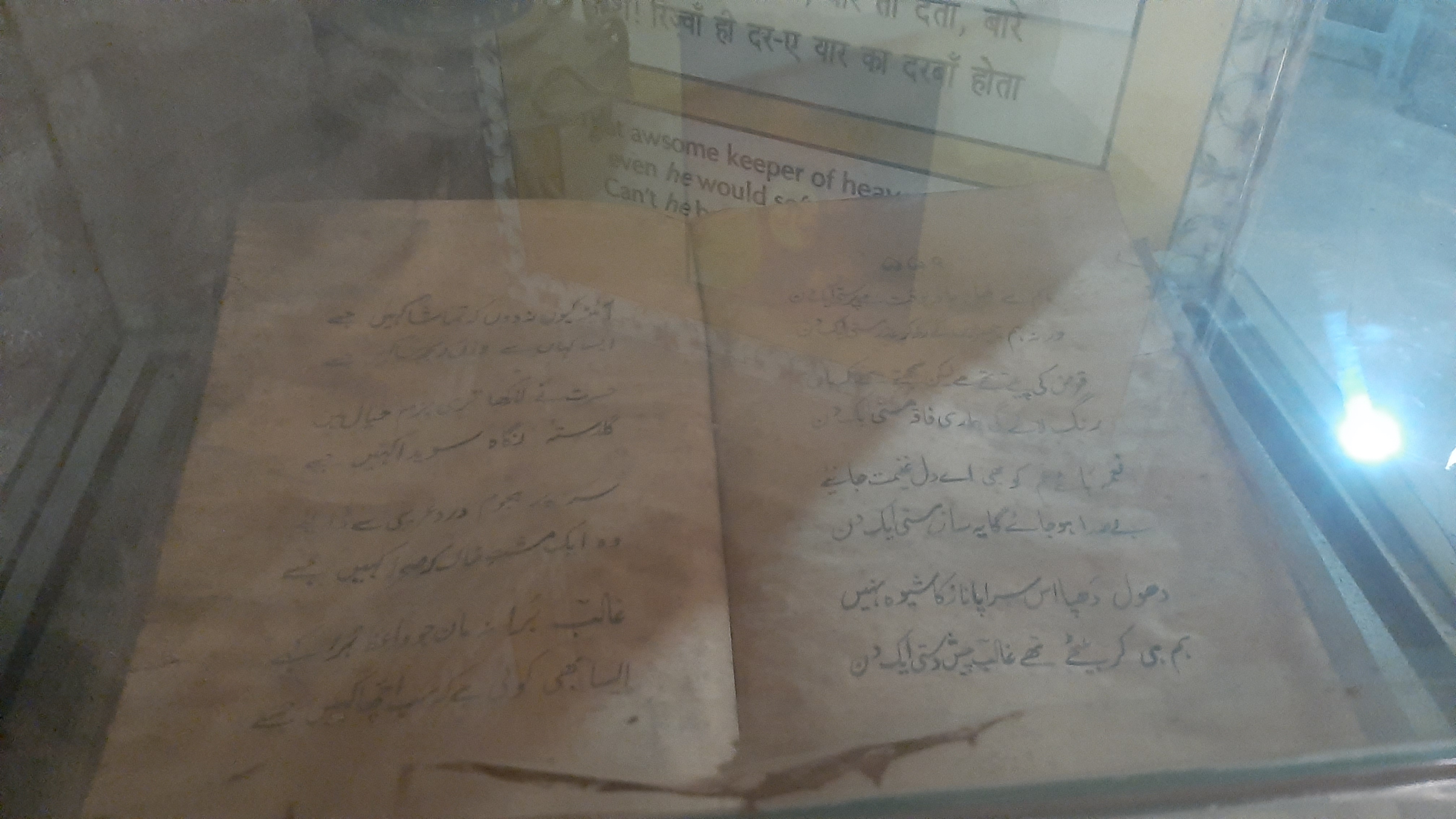

असद-उल्लाह ख़ां मिर्ज़ा ग़ालिब ने इशारों की जुबां में अंग्रेजों के कत्लेआम की बातें दोस्तों और कई लोगों तक पहुंचाई. इतिहासकार साकिब सलीम बताते हैं कि मिर्जा गालिब को लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं. 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब दिल्ली में थे. बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर उनकी सोच क्या थी. और उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा और कहा.

जब उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा कत्लेआम किया जा रहा था तो शायरी के जरिए उन्होंने इशारों-इशारों में दोस्तों और लोगों को अंग्रेजी हुकुम्मत की क्रूरता के बारे में बताया. बड़ा मुश्किल था अंग्रेजों के खिलाफ लिखना और क्रांतिकारियों का सपोर्ट करना. लेकिन मिर्जा गालिब ने जो उस जमाने में ख़त लिखे. अपने दोस्तों के नाम खत में उन्होंने यह लिखा था-

यह वही शहर है जहां मैं रहता हूं

यहां मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूं

और मैं ख़ून में डूबा हुआ हूं

यानी कि यह शहर ख़ून में डूबा हुआ है

मैंने घर का दरवाज़ा पार नहीं किया है

और इसीलिए ना में पकड़ा गया हूं

ना ही मुझे जेल भेजा गया है

यानी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा

अंग्रेज सरकार उसे पकड़ कर

जेल भेज देगी या फिर मार देगी।

मिर्ज़ा ग़ालिब ने ये सारी बातें लिखीं. गुलामी के उस दौर में जब हर पल फिरंगी हुकूमत के कान दरो-दीवार पर लगे होते थे. उनकी गुप्तचरी करने वाले हर आम-ओ-ख़ास की खुफियागीरी करते थे. ऐसे संजीदा और खौफभरे हालात में मिर्ज़ा ग़ालिम ने एक और ख़त लिखा था. गुलामनबी साहब को 26 दिसंबर 1857 में. उन्होंने उसमें यह लिखा-

मैं लिख रहा हूं, मैं तुमको लिख रहा हूं

वरना मैं लिख भी क्या सकता हूं

क्या हम में से कोई भी लिख सकता है

सही से कोई भी लिख सकता है

क्या यह सच नहीं है कि हम जिंदा हैं

मैं भी ज़िदा हूं और तुम भी ज़िदा हो

इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते

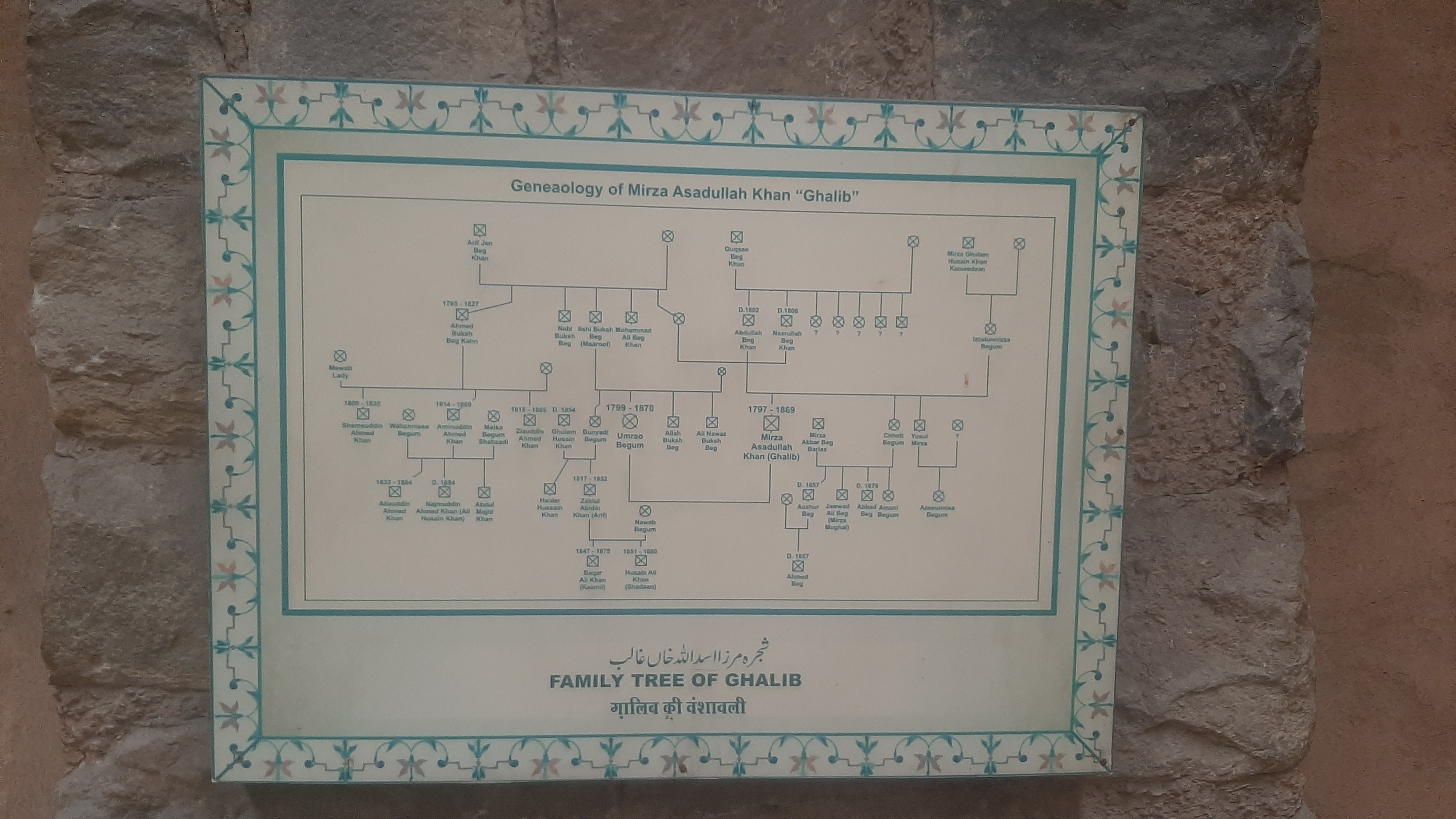

उनका निकाह 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया. शादी के बाद वह दिल्ली आकर बस गए. मुग़लों की दिल्ली यानी शाहजहांनाबाद में ग़ालिब ने अपने जीवन के करीब 55 बरस बिताए. ग़ालिब का अधिकतर जीवन गली क़ासिम जान में बीता. दिल्ली के मौजूदा भूगोल के हिसाब से यह गली आज के चांदनी चौक से मुड़कर बल्लीमारान के भीतर जाने पर हकीम शरीफ खां की मस्जिद के नजदीक है. ग़ालिब की हवेली को सरकार ने उनकी धरोहर के रूप में संजोकर रखा है. ग़ालिब की जिंदगी को पर्दे पर उतरने के लिए अजीम फनकार गुलज़ार साहब ने कुछ इश अंदाज़ में ग़ालिब का पता दिया.

बल्लीमारां के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां

सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के क़सीदे

गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाह वा..

चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे

एक बकरी के मिम्याने की आवाज़

और धुंधलाई हुई शाम के बे-नूर अंधेरे साए

ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां

चूड़ी-वालान के कटरे की बड़ी-बी जैसे

अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाज़े टटोले

इसी बेनूर अंधेरी सी गली-क़ासिम से

एक तरतीब चराग़ों की शुरू होती है

एक क़ुरआनी सुख़न का सफ़ा खुलता है

असदुल्लाह-ख़ां-'ग़ालिब' का पता मिलता है

ग़ालिब अपनी पूरी पेंशन शराब पर खर्च देते थे. कभी-कभी इंसान के सामने अभाव और संघर्ष की दीवार खड़ी हो जाती है. उस दीवार में जो दरार पैदा कर दे उसे ही ग़ालिब कहते हैं. उन्होंने दर्द को भी सुकून का लिबास पहनाकर जिंदगी को जीया. उनकी शायरी ने दिल की हर सतह को छुआ. उनकी शायरी ऐसी है कि वो दर्द को कम नहीं करती, बल्कि इतना बढ़ा देती है कि दर्द का अहसास ही खत्म हो जाता है.

इसे भी पढ़ें : बल्लीमारान की तंग गलियों में.. तमाम हो गईं मिर्ज़ा ग़ालिब की तन्हाइयां..

नई दिल्ली के ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी बनने से पहले ही 15 फरवरी 1869 को इस महान शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उर्दू शायरी के इस शायर की मज़ार दिल्ली में ही है. दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन में ग़ालिब की मज़ार हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के पास ही है. ग़ालिब की सात औलादें हुईं, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रह सकी. इस ग़म से उबरने के लिए उन्होंने शराब का दामन थाम लिया. उनकी शायरी में ये ग़म भी मिलता है.

एक किस्सा ऐसा भी है जब उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया. उन्हें दिल्ली के कॉलेज में फारसी पढ़ाने के लिए बुलवाया गया. वह पालकी में सवार होकर कॉलेज पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर कोई उन्हें लेने नहीं आया. ग़ालिब अंदर नहीं गए और कहा कि साहब मेरे इस्तेकबाल के लिए बाहर नहीं आए, इसलिए मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा. मैं ये नौकरी अपने खानदान की इज्ज़त बढ़ाने के लिए करना चाहता था न कि घटाने के लिए.