दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले मच्छर-जनित बीमारी यानी डेंगू का वैश्विक बोझ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते और भी बढ़ता जा रहा है. इस मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. समय से कोई उपाय नहीं करने, तापमान के बढ़ने और मानसूनी बारिश के उतार-चढ़ाव की वजह से पुणे में साल 2030 तक डेंगू से होने वाली मौतों में 13 प्रतिशत और 2050 तक 23 से 40 फीसद तक की वृद्धि होगी.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरॉलॉजी (आईआईटीएम) की सोफिया याकूब और रोक्सी मैथ्यू कोल के एक अध्ययन में भारत में जलवायु परिवर्तन और डेंगू के जटिल संबंधों पर रोशनी डाली है. भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे से सोफिया याकूब, रोक्सी मैथ्यू कोल, पाणिनि दासगुप्ता, और राजीब चट्टोपाध्याय; मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए से रघु मुर्तुगुड्डे और आमिर सपकोटा; पुणे विश्वविद्यालय से आनंद करिपोट; महाराष्ट्र सरकार से सुजाता सौनिकंद कल्पना बलवंत, एनआरडीसी इंडिया से अभियंत तिवारी; और ब्रिटेन के नॉटिंघम विश्वविद्यालय से रेवती फाल्की द्वारा मिलकर किए गए इस अध्ययन का शीर्षक है : डेंगू डायनेमिक्स, प्रेडिक्शंस, एंड फ्यूचर इन्क्रीज अंडर चेंजिंग मानसून क्लाइमेट इन इंडिया. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित यह शोध इस बात की पड़ताल करता है कि डेंगू के हॉट स्पॉट बने पुणे में तापमान, बारिश और उमस किस तरह डेंगू को प्रभावित करते हैं.

अध्ययन से पता चलता है कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म तापमान, मध्यम और समान रूप से वितरित वर्षा, और मानसून के मौसम (जून-सितंबर) के दौरान 60 से 78 प्रतिशत के बीच आर्द्रता के स्तर के संयोजन से डेंगू की घटनाएं और मौतें बढ़ जाती हैं. इस बीच, एक सप्ताह में 150 मिमी से अधिक भारी बारिश मच्छरों के अंडों और लार्वा को बाहर निकालकर डेंगू के प्रसार को कम करती है.

टीम ने डेंगू के पूर्वानुमानों के लिये एक एआई / एमएल मॉडल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग पर आधारित मॉडल) विकसित किया है जो डेंगू प्रकोप की तैयारी के लिए दो महीने से अधिक का समय देता है. इससे स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है जिससे डेंगू के मामलों और मौतों में कमी आ सकती है.

तापमान और डेंगू: पुणे में मानसून के दौरान औसत तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है. यह डेंगू के संक्रमण के लिये बिल्कुल अनुकूल होता है. मच्छरों से जुड़े प्रमुख कारकों जैसे कि उनका जीवन काल, अंडों का उत्पादन, अंडे देने की आवृत्ति, अंडों की फीडिंग और अंडे देने के बीच का समय, मच्छर के अंदर विषाणु का पनपना और संक्रमण के बाद इंसानों में डेंगू के लक्षण सामने आने में लगने वाला समय इत्यादि पर तापमान का असर पड़ता है.

तापमान का परिदृश्य खासतौर पर पुणे के लिये है और बारिश और उमस जैसी अन्य पर्यावरणीय स्थितियों के साथ उसके संबंधों के मद्देनजर इसमें क्षेत्रों के हिसाब से बदलाव भी हो सकता है. लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करके हर क्षेत्र में जलवायु और डेंगू के संबंध का अलग-अलग आकलन करना महत्वपूर्ण है.

मानसूनी बारिश और डेंगू: मौजूदा अध्ययन से जाहिर होता है कि एक सप्ताह के अंदर सामान्य बारिश (एक सप्ताह में 150 मिमी तक) होने से डेंगू से होने वाली मौतों में इजाफा होता है, वहीं भारी बारिश (150 मिमी से अधिक) होने से पुणे में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बारिश के कारण मच्छरों के अंडे और लार्वा पानी के तेज बहाव के साथ बह जाते हैं.

जून से सितंबर तक मानसूनी बारिश उप-मौसमी समय-सीमा पर बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता दिखाती है. इसे मानसून अंतर-मौसमी दोलन के रूप में जाना जाता है, जो मानसून के सक्रिय (गीले) और ब्रेक (शुष्क) चरणों की विशेषता है. मानसून की कम परिवर्तनशीलता (या मानसून में सक्रिय और ब्रेक दिनों की कम संख्या) डेंगू के अधिक मामलों और मौतों से जुड़ी है.

इसके विपरीत, मानसून में उच्च परिवर्तनशीलता (या मानसून में सक्रिय और ब्रेक दिनों की ज्यादा संख्या) डेंगू के कम मामलों और मौतों से जुड़ी है. इसका मतलब है कि पुणे में उच्च डेंगू मृत्यु दर वाले वर्षों का संबंध समय के साथ वितरित मध्यम वर्षा से जुड़ा है. संक्षेप में, यह वर्षा की संचयी मात्रा नहीं, बल्कि वर्षा का पैटर्न है जो पुणे में डेंगू के प्रसार को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है.

वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) पूरे देश में 10 से 30 दिन पहले मानसून के सक्रिय एवं ब्रेक चक्रों को लेकर पूर्वानुमानों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है. इन पूर्वानुमानों का उपयोग करके डेंगू की भविष्यवाणियों के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है. इस तरह, मानसून के दौरान होने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव डेंगू के लिए एक मूल्यवान भविष्यवक्ता के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ जाती है.

क्षेत्रीय डेंगू पूर्व चेतावनी प्रणाली: भारत में डेंगू को लेकर पूर्व चेतावनी की मौजूदा प्रणालियां अभी अल्पविकसित हैं. आईएमडी द्वारा वर्तमान में प्रकाशित हेल्थ बुलेटिन में दी जाने वाली चेतावनी पूरी तरह से डेंगू पनपने के अनुकूल तापमान के एक सरसरी तौर पर लगाये जाने वाले अनुमान पर आधारित होती है. इसमें बारिश और उमस और इन पर्यावरणीय कारकों से जुड़े अन्य कारकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही जलवायु से जुड़े कारकों का संयोजन अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से बदलता है, लिहाजा यह स्थानीय मौसम विज्ञान तथा स्वास्थ्य डेटा का इस्तेमाल करके क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण की जरूरत की तरफ इशारा करता है.

नए अध्ययन में डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गयी है जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर सभी संभावित जलवायु-आधारित डेंगू कारकों और डेंगू के साथ उनके संयुक्त जुड़ाव को शामिल किया गया है. तापमान, वर्षा और उमस की तर्ज का इस्तेमाल करके तैयार किया जाने वाला डेंगू मॉडल उचित कौशल के साथ दो महीने से भी ज्यादा पहले संभावित डेंगू प्रकोप की भविष्यवाणी करने में सक्षम है. डेंगू की पूर्व चेतावनी की ऐसी प्रणाली अधिकारियों को इस रोग के प्रकोप को रोकने और उसे प्रबंधित करने के लिए सक्रिय उपाय करने में मदद कर सकती है.

भविष्य में डेंगू में वृद्धि: भविष्य में भारत में तापमान और उमस और भी बढ़ने का अनुमान है. वहीं, मानसून की बारिश का पैटर्न और भी अनिश्चित होता जाएगा. इस दौरान भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होगी. हालांकि भारी बारिश मच्छरों के लार्वा को खत्म कर सकती है लेकिन मॉडल से पता चलता है कि गर्म दिनों में कुल वृद्धि डेंगू में भविष्य के बदलावों पर हावी हो रही है. जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के कम से लेकर उच्च स्तर के तहत पुणे में सदी के अंत तक औसत तापमान में 1.2-3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है.

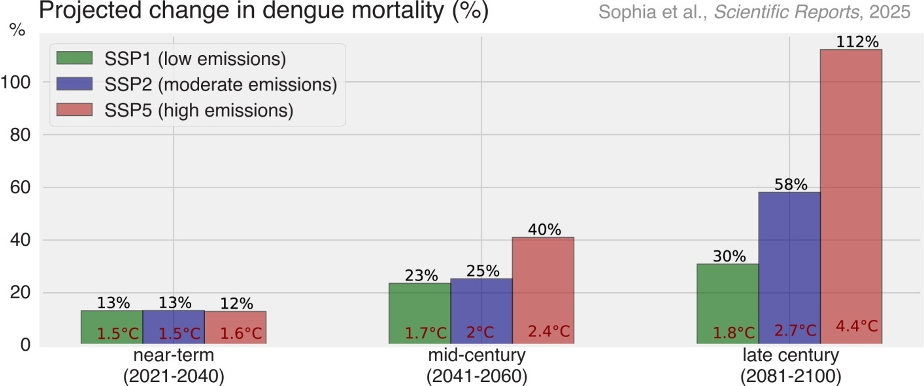

पुणे में उत्सर्जन की हर स्थिति में डेंगू से होने वाली मौतों में वृद्धि होने का अनुमान है :

● निकट-भविष्य (2020–2040): ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि डेढ़ डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी, जिसकी वजह से मौतों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

● सदी के मध्य में (2040–2060): सामान्य से उच्च उत्सर्जन के चलते ग्लोबल वार्मिंग में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी जिसकी वजह से मौतों में 25 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है.

● सदी के आखिरी हिस्से में (2081–2100): अगर जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन इसी तरह बेरोकटोक जारी रहा तो 112 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डेंगू के अनुमान डेंगू फैलने के लिए अनुकूल भविष्य की जलवायु परिस्थितियों पर आधारित हैं. इसमें संक्रमण को प्रभावित करने वाले भविष्य के सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है.

पुणे में डेंगू मृत्यु दर में अनुमानित परिवर्तन निम्न (एसएसपी1), मध्यम (एसएसपी2) और उच्च (एसएसपी5) उत्सर्जन के तहत है जिसके अनुरूप औसत तापमान में परिवर्तन होगा.

डेटा से जुड़ी परेशानियां और आगे का रास्ता: डेंगू की प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली दरअसल व्यापक स्वास्थ्य डेटा संग्रह और साझाकरण पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग सेहत से संबंधित डेटा को संकलित करने और उन्हें प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत में डेंगू के मामलों की रिपोर्टिंग काफी कम होती है. डेंगू के वास्तविक मामलों की संख्या रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से 282 गुना ज्यादा है.

रोक्सी मैथ्यू कोल, ने कहा कि हम यह अध्ययन करने और पुणे के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए स्वास्थ्य डेटा का इस्तेमाल करके एक पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करने में सक्षम थे. हमने केरल और अन्य राज्यों से संपर्क किया जहां डेंगू के मामले अधिक हैं, लेकिन वहां के स्वास्थ्य विभागों ने सहयोग नहीं किया.

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे पास आईएमडी से मौसम संबंधी डेटा आसानी से उपलब्ध है. अगर स्वास्थ्य डेटा साझा किया जाए तो हम भारत के हर शहर या जिले के लिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जलवायु संवेदनशील बीमारियों के लिए अनुकूलित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तैयार कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभागों का सहयोग लोगों की जिंदगी बचाने की कुंजी है.

इस अध्ययन से प्राप्त नजरियों से नीति निर्माताओं को जलवायु के लिहाज से संवेदनशील रोगों के प्रबंधन के लिए लक्षित उपाय मिल सकते हैं और इससे संसाधनों के आवंटन की रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन मिल सकता है.

आईआईटीएम की सोफिया याकूब के अनुसार : यह अध्ययन इस बात को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है. हमने जो मॉडल विकसित किया है उसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है. यह डेंगू जैसी जलवायु के प्रति संवेदनशील बीमारियों के प्रबंधन के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है.

आईआईटीएम के रोक्सी मैथ्यू कोल के अनुसार: अगस्त 2024 में मेरी पत्नी गंभीर रूप से डेंगू की चपेट में आ गयी थी. उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा. पुणे के अस्पताल डेंगू के मरीजों से खचाखच भरे थे. उस अनुभव से मुझे पता चला कि एक जलवायु वैज्ञानिक के साथ-साथ कोई भी व्यक्ति डेंगू जैसे संचारी रोगों से सुरक्षित नहीं है.

महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा की कि यह सहयोग जलवायु और स्वास्थ्य से जुड़ी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को एक साथ लाने के महत्व को जाहिर करता है. यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक, स्वास्थ्य विभाग और सरकार हमारी स्वास्थ्य चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं.

अभियंत तिवारी, एनआरसीडी इंडिया ने कहा की कि यह अध्ययन विज्ञान और कार्रवाई के बीच सेतु बनाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन डेंगू के बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसमें सभी हितधारकों (शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों) के सहयोग की जरूरत है

मैरीलैंड विश्वविद्यालय के रघु मूर्तुगुड्डे के अनुसार, सभी भविष्यवाणियां दरअसल फैसलों के लिए ही होती हैं. जैसे कि कृषि, जल, स्वास्थ्य और ऐसी ही अन्य क्षेत्रों के फैसले. स्वास्थ्य एप्लिकेशन मौसम और जलवायु से जुड़ी भविष्यवाणियों के लिए सबसे कठोर परीक्षण उपलब्ध करते हैं. हम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है. हमें मौजूदा डेटा का उपयोग करके यह देखना चाहिए कि क्या संभव है और फिर डेटा अंतराल की पहचान करके इन्हें ज्यादा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करना चाहिए.

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के आमिर सपकोटा ने कहा कि हमारे निष्कर्ष जलवायु के प्रति सहिष्णु समुदायों के लिए बुनियाद रखते हैं. एक ऐसा वातावरण जहां स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोग जलवायु के प्रति संवेदनशील संचारी रोगों के खतरों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, तथा घटना के बाद प्रतिक्रिया करने के बजाय वक्त रहते प्रतिक्रिया कर सकते हैं.

आईआईटीएम के राजीब चट्टोपाध्याय कि यह अध्ययन ज्यादा समर्पित क्षेत्रीय सीमा विश्लेषण-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करके आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराये गये मौजूदा वेक्टर-जनित रोग दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.