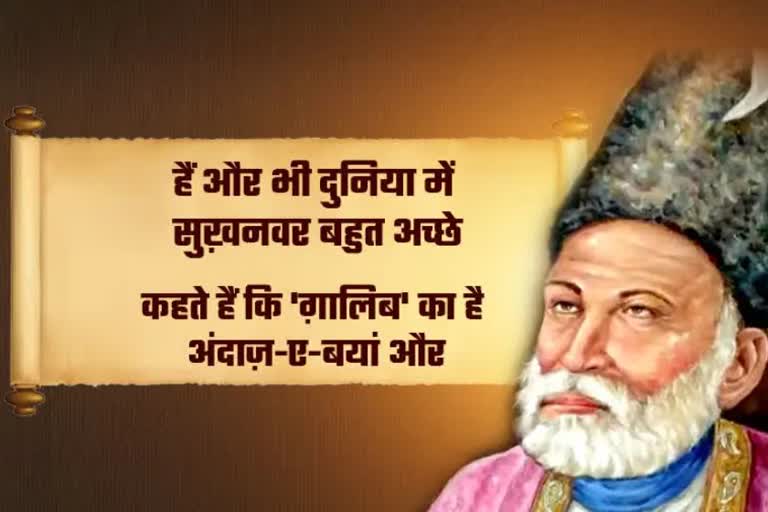

मिर्ज़ा ग़ालिब उर्दू व फारसी के मशहूर शायर थे. असदुल्लाह ख़ां मिर्ज़ा ग़ालिब के नाम के दो उपनाम हैं. एक असद यानी शेर और दूसरा ग़ालिब यानी प्रभावशाली या बलवान. उनके नाम की तरह ही उनकी ज़िंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव भी दो हिस्सों में बंटे हैं. उनकी ज़िंदगी की शुरुआत मुग़लिया सल्तनत की राजधानी रही आगरा में यमुना के पावन तट पर शुरू हुई. जो यमुना के पावन नीर से सिंचित होते हुए दिल्ली फिर कलकत्ता यानी आज के कोलकाता से लेकर देश के कई अहम हिस्सों में अपनी छाप दर्ज कराती नज़र आती है. मिर्ज़ा ग़ालिब को मिर्ज़ा नौशा और ग़ालिब के नाम से पुकारा जाता था.

बल्लीमारां के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां

सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के क़सीदे

गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाह वा..

चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे

एक बकरी के मिम्याने की आवाज़

और धुंधलाई हुई शाम के बे-नूर अंधेरे साए

ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां

चूड़ी-बालान के कटरे की बड़ी-बी जैसे

अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाज़े टटोले

इसी बेनूर अंधेरी सी गली-क़ासिम से

एक तरतीब चराग़ों की शुरू होती है

एक क़ुरआन-ए-सुख़न का सफ़ा खुलता है

असदुल्लाह-ख़ां-'ग़ालिब' का पता मिलता है

फिक्र की बेनूरी के इस दौर में जब रंगो-बू का अपना-अपना मज़हब, अपनी अलग पहचान है. दौर ऐसा जिसमें रंगों की पहचान भी मजहबी चश्मे में क़ैद कर दी गई है. ऐसी तंग सोच के सिरहाने से एक अज़ीम शायर के दौरे तमद्दुन और समाजी विरासत का खाका खींचने का ये एक लम्हा है. जिसमें वक्त के बड़े फिक्रमंद, नामी शायर गुलज़ार साहब की चंद पंक्तियों से इसका आग़ाज़ करना ठीक जान पड़ता है. इस दौरे सियासत में ग़ज़ल और रुबाइयों की समझ किसी को हो न हो. शायर की सोच और फिक्र की गहराइयों का अंदाज़ा हो न हो. सच को झूठ और झूठ को सच में मिलाने का अजीब सिलसिला चल पड़ा है. इसी में वक्त के थपेड़ों और इतिहास की नाइंसाफ़ियों के चश्मे इस दौर में वास्तविक चश्मे बन गए हैं. लिहाज़ा ग़ालिब को समझने, उन्हें देखने और उन्हें पढ़ने के लिए भी एक अलग दर्जे की योग्यता और अह्लियत चाहिए. गुलज़ार साहब ने इस बेनूरी के दौर में साहित्य, समाज, उस दौर और उस दौर के चारागर सरीखी शख्सियत को समझने-समझाने का जो एक सिलसिला चलाया था. उसी पे चलते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाने की ईमानदार कोशिश है.

चिंतक, विचारक, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक थे मिर्ज़ा ग़ालिब

असदुल्लाह ख़ां मिर्जा ग़ालिब को चिंतक, विचारक, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहें तो इसमें कुछ भी ग़लत नहीं होगा. कहते हैं साहित्य और समाज पर हुकूमतों के रस्मो-रिवाज़ और बंदिशों का असर सबसे ज्यादा होता है. ऐसे में शायरी भला कैसे अछूती रह पाती. हिन्दुस्तान में वो दौर मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे और ब्रिटिश हुकूमत के उत्कर्ष का मुहाना था. हुक्मरानी के उसी संक्रमण काल में यानी 27 दिसंबर, 1796 को मोहब्बत की नगरी आगरा में यमुना के पावन जल से सिंचित एक गांव में ग़ालिब का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ था. उनके चाचा बड़े सैन्य अधिकारी थे. उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था. ग़ालिब का जीवनयापन चाचा के मरणोपरांत मिलने वाले पेंशन से होता था.

ग़ालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी. सन् 1750 के आसपास उनके दादा मिर्ज़ा क़ोबान बेग़ ख़ान अहमद शाह के शासन काल में समरक़ंद से भारत आए थे. उन्होंने दिल्ली, लाहौर व जयपुर में काम किया और आगरा में बस गए. उनके दो पुत्र व तीन पुत्रियां थीं. मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग़ ख़ान व मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग़ ख़ान उनके दो बेटे थे.

ग़ालिब के सिर से पांच साल की उम्र में उठ गया पिता का साया

ग़ालिब के पिता मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग़ ने इज़्ज़त-उन-निसा बेगम से निकाह किया और अपने ससुर के घर में रहने लगे. उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के यहां काम किया. 1803 ईस्वी में अलवर में एक युद्ध में उनकी मृत्यु के समय ग़ालिब महज़ पांच साल के थे. पिता से जुदाई की सिसकियों के बीच इस कोमल मन में जीवन के हर उतार-चढ़ाव को बढ़ी संजीदा नज़रों से देखने का सलीका शायद इसी दौर में आया था. जो उनकी शायरी में बारंबार झलकती है. और यही अंदाज़ उनके सुख़न को औरों से मुख़्तलिफ़ और बेहतरीन बनाता है. बाद में एक ईरानी विद्वान के सान्निध्य में रहकर ग़ालिब ने फ़ारसी सीखी.

ग़ालिब के अनुसार उन्होंने 11 साल की उम्र से ही उर्दू एवं फ़ारसी में गद्य व पद्य लिखना शुरू कर दिया था. उन्होंने अधिकतर फ़ारसी और उर्दू में पारम्परिक भक्ति और सौन्दर्य रस पर आधारित रचनाएं लिखीं. उन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों में पारंपरिक गीत, काव्य की रहस्यमय-रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप से लिखा. उनकी ग़ज़लें आज के दौर में दुनियाभर के इश्क के परिंदों के अहसास का एक ज़रिया बन गए हैं. फ़िल्मों में उनकी ग़ज़लों को कई तरह से पेश किया गया है.

आज ग़ालिब न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं. ग़ालिब को उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान था. वह उर्दू और फ़ारसी दोनों भाषाओं में शायरी और ग़ज़ल लिखते थे. बचपन में उन्होंने आगरा के ही मद्रसे में अरबी, उर्दू और फ़ारसी की पढ़ाई की. बचपन से ही असद को शायरी से बड़ा लगाव था, जो ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक उत्कर्षोन्मुख ही नज़र आया. उनकी शायरी का जादू वास्तव में शब्दों की तुकबंदी से दूर चिंतन-मंथन की नई तर्ज में पिरोई नज़र आती है. सोच की ऐसी शैली, फ़िक़्र का ऐसा मुख़्तलिफ़ अंदाज़ और ऐसा मिज़ाजी फक्कड़पन शायद ही किसी और शायर की रचनाओं में देखने को मिले.

जब तेरह साल की उम्र हुई तो वो दिन भी आया, जब मिर्ज़ा नौशे को दूल्हा बनाया गया. 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ. शादी के बाद वह दिल्ली आ गए, जहां उनकी तमाम उम्र बीती. ग़ालिब की शादी दिल्ली के एक अमीर ख़ानदान में हुई थी. वह शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर और उनके उस्ताद के तौर पर भी जाने जाते थे. फिर भी इस महान शायर की ज़िंदगी मुफ़्लिसी की वजह से मुश्किलों में ही बीती.

मिर्ज़ा ग़ालिब का दांपत्य जीवन बहुत ख़ुशगवार नहीं बीता. औलाद का ग़म उनकी ज़िंदगी का एक दामन बना रहा. जिसमें वक्त की बेवफ़ाइयों के पैबंद हर दौर के विचारक देखते हैं. ग़ालिब के सात बच्चे हुए, लेकिन कोई भी दो साल से ज़्यादा जी नहीं पाया. अपने एक पत्र में उन्होंने अपनी शादी को जीवन रूपी पहली जेल के बाद दूसरी जेल के रूप में वर्णित किया था. उनकी औलाद न होना भी शायरी में उनकी परंपरा को आगे न बढ़ा पाने की बड़ी वजह कही जा सकती है. हालांकि उनके तमाम शिष्य हुए, लेकिन किसी की शायरी में ऐसी सोच, ऐसा दर्प देखने को नहीं मिलता है. सिवाय शहंशाह-ए-वक्त बहादुर शाह ज़फ़र की ग़ज़ल व शायरी के. बहादुर शाह ज़फ़र के रंगून में दो ग़ज़ ज़मीं की बेक़सी के साथ ही ग़ालिब की फ़िक़्र की वो परंपरा भी दफ्न हो गई.