लखनऊ : विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना है. सामाजिक न्याय दिवस यह याद दिलाता है कि यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण किसी देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है. इसके निर्माण में केवल एक व्यक्ति सरकार की नहीं, बल्कि लोगों के सामूहिक प्रयास की जरूरत है.

बीते दिनों से देश के राजनीतिक माहौल में जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया जा रहा है. उसने इस दिन के महत्व को फिर से लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है. लोग एक बार फिर से यह सोचने को विवश हैं कि क्या देश में जिस सामाजिक असमानता की बात कही जा रही है, क्या वह अब भी वैसे ही है या उसमें कुछ सुधार भी हुआ है. इन्हीं चीजों को लेकर ईटीवी भारत ने लोगों के बीच में रहकर काम करने वाले विशेषज्ञों से बात की और इस दिन के महत्व और मौजूदा स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की. पढ़ें खास खबर...

योजनाओं का धरातल पर सही से न उतर पाना गंभीर समस्या : लखनऊ विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर पवन मिश्रा ने बताया कि हम किसी खास विषय पर दिवस का आयोजन इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं उस विषय पर पर्याप्त चर्चा का अभाव होता है. अगर यह सामाजिक न्याय का मुद्दा रूटीन में रहे तो हर वक्त यह लागू होता रहे या इसके ऊपर चर्चा होती रहे तो दिवस की जरूरत नहीं है. दिवस उसके प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को बताने के लिए आवश्यक होता है. सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी के लिए अवसरों की समानता हो, गरीब तबके को देखते हैं तो अवसरों की सामान्यता का मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है.

प्रोफेसर पवन मिश्रा के मुताबिक हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के बराबर रखता है. कानून बराबर संरक्षण देने की बात करता है, लेकिन अगर इस फ्रेम में देखें तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद से आज तक जो गरीबों को गरीबी हटाने के लिए जो योजनाएं बनी हैं, दुर्भाग्यवश वह जमीन तक नहीं पहुंच पाई हैं. इधर हाल के दिनों में आधार कार्ड का उपयोग करके बहुत कुछ इस दिशा में प्रयास हुआ है. कानून पहले भी बने हैं उनके लिए संरक्षण के लिए कहीं ने कहीं थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप हो जाता है. इस वजह से यह समस्या होती है.

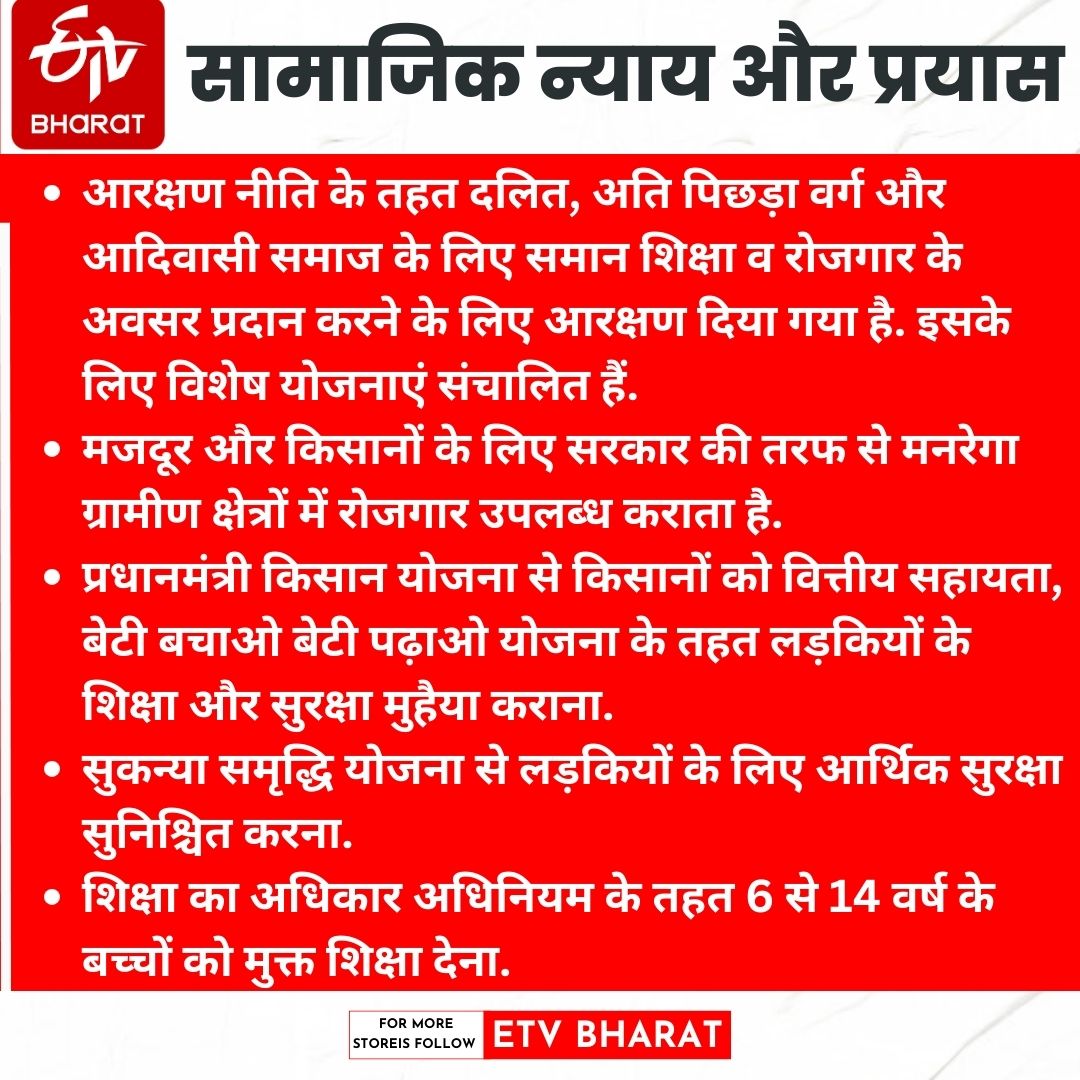

कानून का सही से अनुपालन नहीं होता : लखनऊ विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डीआर साहू का कहना है कि भारतीय समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था जब स्थापना हुई. उसमें एक संविधान निर्माण हुआ और संविधान के माध्यम से विभिन्न कानूनों को समय-समय पर लाया गया और कानूनों के आधार पर जब उसकी प्रैक्टिस में लाया गया. अब भी बहुत सारे ऐसे संशोधन के माध्यम से नए कानून आ रहे हैं. जैसे उदाहरण स्वरूप आप कहेंगे कि रिजर्वेशन एक फैसिलिटी था, रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति और अनुसूची जनजातियों की आरक्षण की बात हुई. उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय, समता, सामान्यता इसके बारे में बात करें और साझेदारी भागीदारी बराबरी की बात करें. बात संविधान से शुरू तो हुई, लेकिन सामाजिक ताना-बना और सामाजिक ढांचा के अनुरूप अब भी इस पर व्यावहारिक रूप में और काम की जरूरत है.

प्रोफेसर डीआर साहू के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण बात है समाजशास्त्र शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों के नाते समाज को हम जब देखते हैं तो कानून रूल ऑफ लॉ तो एक बात है और उसे एक हमको एक औजार के रूप में एक बल मिलता है. हालांकि समुदाय भी संवेदनशील हो उसे अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए. इसके संदर्भ में देखा जाए तो बाल मजदूरी क्यों हटाने की बात की गई. आप देखेंगे व्यावहारिक रूप में विभिन्न क्षेत्रों में बाल मजदूरी होती है. उसका उल्लंघन हम लोग ही करते हैं. मेरा मानना है कि समुदाय के समर्थन, सहभागिता और भागीदारी की ज्यादा जरूरत है. तभी इन सब चीजों का प्रभाव रहेगा. राइट टू एजुकेशन, जमीन अधिग्रहण का नियम, एलजीबीटी जैसे तमाम मुद्दों के लिए संविधान में प्रावधान तो हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इसके बारे में बात और प्रैक्टिस की अब भी जरूरत है.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय का कहना है कि हमारे यहां जो कानून बने हुए हैं. वह हित संरक्षण के लिए बने हुए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कानून के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है. कानून तो हमारे यहां हर पग के लिए हैं. न्याय के लिए जो विभिन्न आयोग बने हुए हैं. वह आयोग भी अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं. बस बात यह है कि वहां तक वह मामले पहुंचने चाहिए. तभी उनके फैसले और निस्तारण हो सकते हैं.

महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझना समस्या : लखनऊ विश्वविद्यालय के सोशल वर्क विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अनूप भारती का कहना है कि आज के परिपेक्ष में हम सामाजिक न्याय को समझने की कोशिश करें तो मेरा मानना है कि जो सामाजिक न्याय निश्चित रूप से बात की जाती जो समाज के दुर्बल, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं. चाहे वह ओबीसी, एससी, एसटी हो या अल्पसंख्यक हों. विशेष रूप से बात करें तो महिलाओं की बात कर सकते हैं, बच्चों की बात कर सकते हैं, वरिष्ठों की बात कर सकते हैं. यह सारे के सारे दुर्बल वर्ग के लोग हैं. इनके संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरीके से लागू करने का उत्तरदायित्व सरकार का होता है. सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहे हैं. मगर जो एक चुनौती सामान्य रूप से सामने आती है.

वह पहचान का संकट है, दूसरी बात करें तो सामाजिक समानता की बात की जाती है. वह कहीं ना कहीं उस संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंच सके या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जैसे संविधान में उपाय किए गए हैं. यह कह सकते हैं कि सभी जगह पर सामाजिक भागीदारी की बात की जाए तो वह अभी पूरी तरह से संभव नहीं है. महिलाओं की बात करें तो आज भी मानसिकता में कहीं ना कहीं हम उन लोगों को दोयम दर्ज का नागरिक मानते हैं. हम उनको जो अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए. वह अधिकार नहीं देते हैं. हालांकि परिवेश बदल रहा है. समाज बदल रहा है. लोगों की सोच बदल रही है. शिक्षा का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है.

सामाजिक न्याय के प्रति आयोग, न्यायालय और सरकार का दायित्व : लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के प्रोफेसर आनंद विश्वकर्मा का कहना है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना हमारे संविधान की उद्देशिका में है. जिस सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है. उसमें सबसे पहले सामाजिक न्याय है. उसके बाद आर्थिक और राजनीतिक न्याय है. सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम राज्य पर आता है. जिसकी एक बड़ी परिभाषा है, राज्य तमाम तरीके अपनाता है इसे सुनिश्चित करने के लिए. जिसके माध्यम से वह सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है और सामाजिक न्याय की सुनिश्चित करने के लिए राज्य में विभिन्न अयोग का गठन किया गया है. जिसमें एससी एसटी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग राज्य ने पहले से ही बना रखे हैं.

केंद्रीय स्तर पर भी यह सभी आयोग हैं. कोई भी व्यक्ति सामाजिक विभेद का सामना करता है. वह इन आयोग में जा सकता है और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है. उनके जो भी प्रार्थना पत्र है उन पर यह आयोग विचार करके दिशा निर्देश जारी करता है. इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व सीधे तौर पर तरह लेकिन हमारे न्यायालय को है. कोई भी व्यक्ति वहां पर मौलिक अधिकार के तौर पर वहां पर अपनी याचिका दायर कर सकता है. बहुत से ऐसे वाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में आए हैं जिसमें कोर्ट ने राज्यों को सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि वह सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाता है.

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र समर्थ सिंह का कहना है कि बीती 26 जनवरी को राजधानी के डालीगंज एरिया में लोगों के बीच में जाकर एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्हें उनके अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा के महत्व बताया था. वहां काम करने के दौरान हमने पाया कि लोगों को आज भी अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है. यह एक बहुत बड़ी समस्या है जब लोग उनके बारे में जानेंगे ही नहीं तो वह उसके लिए आवाज कैसे उठाएंगे. सामाजिक न्याय के लिए सबसे जरूरी है लोगों का शिक्षित होना. जब लोग शिक्षित होंगे तो संविधान में निहित किए गए अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे.